文字

背景

行間

学校の様子

【学習発表会】体育館練習が始まりました!

本日より学習発表会に向けての体育館練習が始まりました。

2年生と4年生の練習を見に行きました。

まずは2年生。

2年生は国語「まんじゅうこわい」の群読に挑戦します。

友達のセリフをよく聞き、自分が発表するタイミングを覚えていました。

初めてとは思えないほど、よく声が出ており、落語の楽しさが伝わってきました。

次は4年生。

4年生は社会科で学習した、東京都の様子をツアーガイドに扮して紹介します。

群読の練習に取り組んでいました。

先生のアドバイスを聞き、すぐに読み方が上達する4年生たち。さすがでした。

栽培委員会 「米ぬかぼかし作り」

栽培委員会では、たちばな学級で取り組んでいる野菜くずを使った土作りを取り入れ、計画、準備をしています。

今回の活動では、土作りに必要な「米ぬかぼかし作り」に取り組みました。米ぬかぼかしは、米ぬかを発酵させたもので、野菜くずの土作りには欠かせません。米ぬかに、発酵を促すための納豆菌(納豆)を入れ、水を足して程よい硬さにしていきます。初めての感触に声が上がりましたが、しだいに、「硬さはこれくらいでいいかな」、「もっと水を足そうよ」と、互いに声をかけて作業を進めていました。

作業が終わった米ぬかは、ビニール袋の口を縛り、1,2か月ほど発酵させます。1月の委員会活動では、完成した米ぬかぼかしを使って、野菜くずを使った土作りに取り組む予定です。

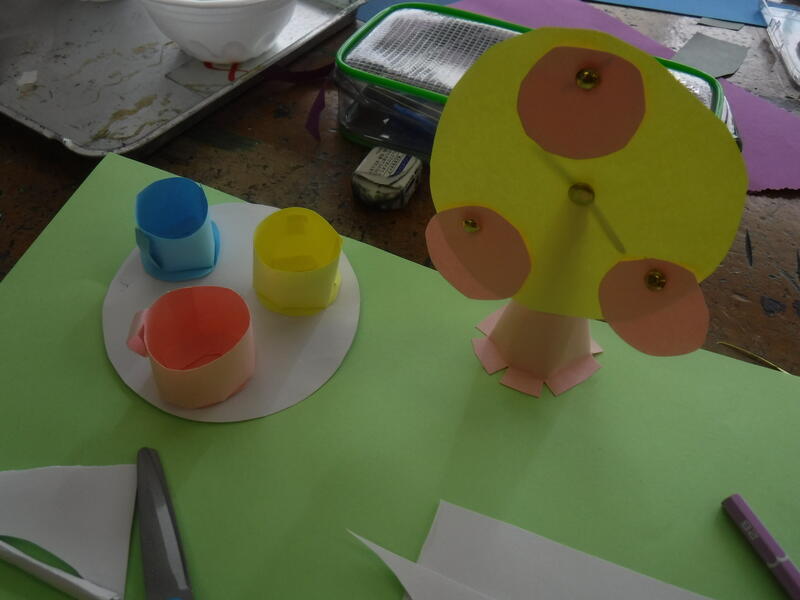

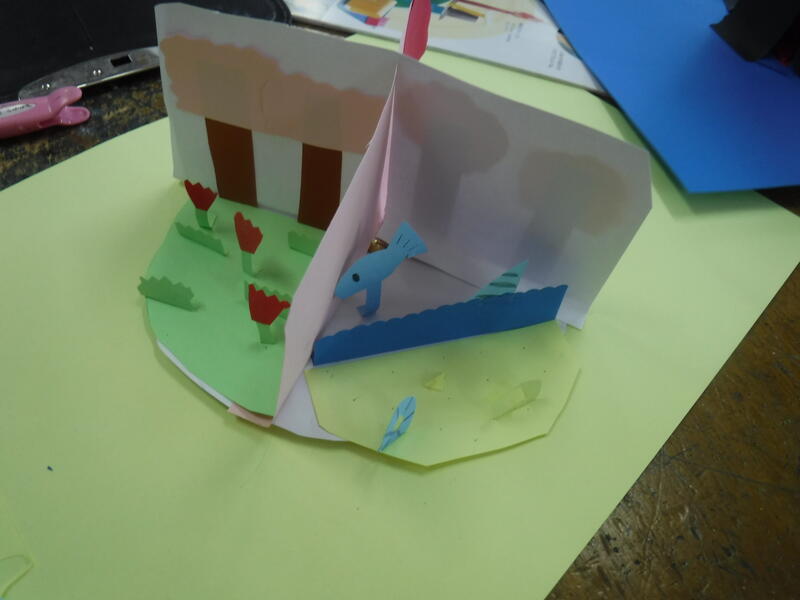

3年生「くるくるランド」

3年生は割りピンを使った紙が回る仕組みから、表したいものを考えて工作をしています。

「春夏秋冬を表そうかな」「朝から夜に変わる様子にしようかな」「遊園地をつくろうかな」と友達と交流しながら活動しています。

表したいものに合わせて紙を立たせたり、仕組みを重ねたりと工夫もたくさん見られます。

完成するのがとても楽しみです。

1年 リトルホース体験

1年生は【ジャックとダンディー】の2頭のリトルホースと触れ合う活動をしました。

幼稚園や保育園でも触れ合ったことのある子どもたちもいました。

まずは挨拶をして干し草をあげます。「どうぞ。」や「食べてくれた!」と喜ぶ姿も見られました。

その後は一緒に歩きます。リズムを崩さないようにゆっくり歩くことができました。

そして頭を撫でました。恐る恐る撫でる様子も見られましたが、丁寧に触れ合いました。

最後は絵を描きます。

「馬って描くの難しいなあ…。」と言いながらも一生懸命描きました。

なかなか触れ合うことのできないリトルホース。貴重な体験になりました。

5年生「わくわくプレイランド~ビー玉のぼうけん~」

5年生は、糸のこで切った板をダンボールに接着し、ビー玉が転がる楽しいコースをつくっています。

「冒険」という言葉から、暗いところ、ジャングル、遺跡、森、外国、海の中…など、たくさんのアイディアが出てきました。迷路にしたり、分かれ道を作ってみたりと、何度も試しながら楽しくなるように考えています。

「早く持ち帰って、家族に遊んでほしい!」と張り切っている子もいます。自宅に持ち帰った際は、ぜひご家族で遊んでみてください。

避難訓練 6年生けむり体験

今回の避難訓練は地震、それに引き続く火災、さらに停電のため放送機器などが使えない、という状況設定で行いました。児童にとってはこれまで様々な想定で重ねてきた訓練の成果を総動員するような場面、そして教職員にとっても通常とは違う動きを確実にできるようにする大切な機会となりました。

最後の児童が校庭で確認できるまでに7分という時間がかかりましたが、声を出さずに整列し、地震や火災についてのお話もしっかり聞くことができ、4月からの成長を改めて感じました。

また、6年生はその後「けむり体験」として、消防署の方が準備して下さった「煙体験テント」の中に入り、立ち込めたスモークのために視界が全く効かない状況を体験しました。無論、人体に無害な煙を使っての体験であり、消防署の方からは、「実際の火災の煙は真っ黒で呼吸困難に陥るような刺激臭のあるもの。今回の体験でもしっかり鼻と口を覆い、姿勢を低くして壁伝いに進むことが大切」、と教えていただきました。

命を守る防災体験、ぜひご家庭でも今日の訓練を話題にしてください。

3年生 校外学習「ネイバーズファーム」

社会「農家の人の仕事」の学習で「ネイバーズファーム」に校外学習へ行きました。

短い時間の中でしたが、実際に農家の人の話(楽しさや苦労)を聞いたり、育てている農作物を間近に見たりすることができ、子どもたちにとって良い学びの場になりました。また、トマトを栽培している大きなビニールハウスについて、ハウス内の温度を機械が感知して自動でビニールが開いたり閉まったりする様子を間近で見れると、「おぉ!!」と子どもたちから歓声が出ました。学校から帰ってくると、「もっと知りたかった。」「質問したかった。」、「気になることができた。」などの声があり、より農家の人の仕事に興味関心が高まったようです。

4年 総合的な学習の時間「用水路見学」

総合的な学習の時間「用水について考えよう」で、地域の用水路を見学に行きました。

10月27日は百草方面、11月1日は向島用水方面の用水路の様子をたどりました。

程久保川と合流している用水路はどこにつながっているのか、用水の周りはどのようになっているかなどに注目しながら見学しました。たどった先には、田んぼや畑があり、用水路の水が使われている場所が分かりました。用水路が公園を通る場所もありました。「用水路の周りには植物などがたくさんあった」、「思っていたよりも用水路は長く続いていた」などの気付きがありました。

見学を通して気付いたことやさらに疑問に感じたことなどをもとにして、さらに学習を深めていきます。

せせらぎ農園交流会 水車見学

10月27日(木)にたちばな学級では、せせらぎ農園交流会で水車の見学に行ってきました。

子供たちは、水の力で精米する様子を見て水車を効率よく回すために様々な工夫があるということを勉強しました。

そのあと、実際にぬかとお米を振り分ける体験をさせてもらいました。振り分けたぬかはふわふわしていて、不思議な感触でした。普段食べているお米のありがたみを今回の見学で学ぶことができました。

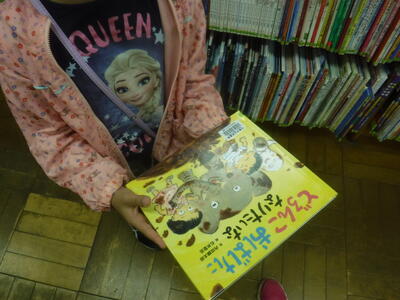

百草図書館選書体験

たちばな学級では、10月20日(木)の3時間目に百草図書館に行って選書体験をしてきました。

一人一人自分の興味のある分野や、学級でみんなに読んでもらいたい本を100冊ほど選書しました。

中には、「算数が苦手だから、算数の本を読んで頑張りたい。」と学習に生かそうと本を選ぶ姿も見られました。

本棚は10分程ですぐに埋まり、子供たちの本への意欲が強く感じられました。この活動をきっかけに本がより好きになればよいと思います。

ようこそ八小へ!~日野わかくさ幼稚園交流~

秋の幼保小交流第2弾!

この日は日野わかくさ保育園の園児たちがきてくれました。

1組、3組、たちばな学級の5年生が、運動会でも披露した自慢の「ソーラン節」を踊り、その後校内を案内して回りました。この日のために、5年生たちはグループをつくり、どんなペースで、どんなコースで、どんな説明をしながら…あれこれシュミレーションして準備してきました。「ここはね、○○先生のいるところ」「さて、ここで問題です!」あちこちで園児たちの嬉しい笑顔が見えました。楽しい思い出、おうちの人にたくさん伝えてくださいね。

4年生 図工「ギコギコトントンクリエイター」

4年生が自由に切った板を組み合わせて、使って楽しい飾りづくりに取り組んでいます。

釘やフックを付けて物が掛けられるようにしたり、コルクシートを付けてメモを貼れるようにしたりと、実際に使う場面を思い浮かべながら活動しています。

また、のこぎりや金づちを使う際に友達と協力している様子も見受けられ、嬉しく思います。

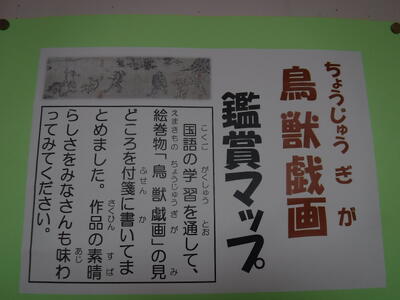

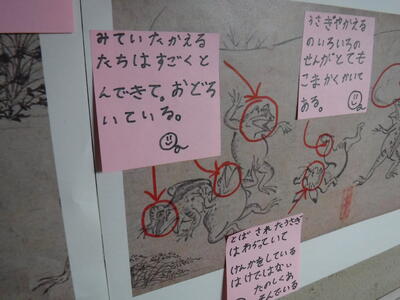

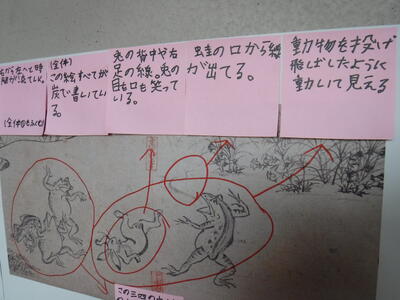

鳥獣戯画鑑賞マップを作りました!

たちばな学級では、国語の学習で扱った「鳥獣戯画」の見所を付箋紙に書いて「見所マップ」としてまとめました。

カエルとウサギの相撲の場面、物語の背景も考えながら、一人一人の解釈が実にさまざまでユニークでした。

ようこそ八小へ ~三沢保育園との交流~

近隣の幼稚園、保育園と小学校の交流を深める「幼保小交流」。コロナ禍でできなくなってしまう行事もありましたが、今週は三沢保育園、日野わかくさ幼稚園との交流を計画しています。未就学の子供たちにとっては、小学校への期待感を高め、ホストとして園児たちを迎える小学校の子供たちにとっては、学校を紹介し、ちょっと背伸びして「カッコいい姿」を見せる大チャンス。

この日は5年生がかわいい保育園児を迎えて、学校の中を案内、そして運動会でも踊った勇ましい「ソーラン節」を体育館で披露しました。「わー!」、「かっこいい!」、「ようちえんのおどりとにてるけどちがう」と園児たちも大興奮。また「しょうがっこうはひろいねえ。」、「めいろみたい」、「ぼくのおねえちゃんがいるんだよ」…と校内案内では長い廊下に目を丸くしながらお兄さんお姉さんに手を引かれて歩いて回りました。

校内研究

本校では、今年度から体育の研究を行っています。

10月19日(水)5時間目に、1年3組が研究授業を行いました。

今回の単元は表現遊びでした。

ライオンやうさぎ・サルなど様々な動物になりきり、体全体を使って楽しく表現する姿が見られました。

授業後は、講師の先生をお迎えし、教職員全員で協議会を行いました。

今後も子供たちが「すすんでみんなで楽しんで」学べる授業づくりを研究してまいります。

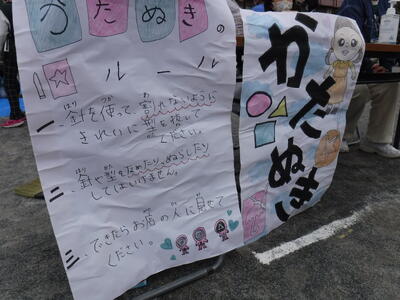

親子ふれあい祭り

10月22日(土)、秋晴れの、とはいきませんでしたが、過ごしやすい気候の中、第1回「親子ふれあい祭り」が開催されました。

コロナ禍で中断していたこれまでの「ふるさとふれあい八小まつり」に代わり、子供たちが実行委員会にも名を連ねアイデアを出し合いながら、PTAの役員さん、そして当日は50名を超える保護者のボランティアの皆様の力を結集して、初めての催しが行われました。来場予約数が児童だけで350名を超え、関係者の皆さんはやきもきしましたが、当日は参加者の皆さんのたくさんの協力もあり、初めての催しにもかかわらず大きな混乱なく、子供たちの笑顔が輝く素敵なお祭りとなりました。

謎解き、キックターゲット、まとあて、かたぬき、スーパーボールすくい、ストップウォッチチャレンジ、消しゴムドミノ、そしてしっぽ取り(名称違うものもあるかもしれません、すみません)と硬軟様々な種目が用意され、未就学児から6年生まで、みなスタンプカードを手に会場内をまわりました。どのブースも笑い声や笑顔があふれ、久しぶりの「お祭り感」を満喫している様子がうかがえました。

教員も子供たちと対決する種目に挑戦し、普段とは違った?熱い勝負魂を見せていました。

このお祭りが開催できましたこと、そしてかかわった子供たちの笑顔がたくさん見られたこと、学校関係者として厚く御礼申し上げます。八小保護者のパワーを感じました。実行委員長さんはじめ、みなさんお疲れさまでした。

1年生 浅川探検

10月21日、4か月振りに浅川探検に行きました。

大きな木を見付けた子供たちは、「穴があるから秘密基地を作ろう!」と協力して作り始めました。それを見た他の子たちもどんどん参戦し、みんなで秘密基地を作りました。

シーグラスを探す子、大きな石を集めて川に石橋を作る子、魚の部屋を作る子・・・と、さまざまな遊び方をしました。

次回は11月。また違う遊びが見られるといいなと思います。

八小の新名所?芝桜を植えました!

先日も紹介しましたが、保護者、地域の皆様の協力で、学校の花壇の整備が進んでいます。

この日は、新校舎の法面に「芝桜」を植えていただきました。春の開花が待ち遠しいです。

八小の新名所になる日も近いですね。

みんな大好き!金曜日の読み聞かせ。

学校支援ボランティア「八小お助け隊」の皆さんによる読み聞かせ。今週は3年生4年生のクラスにいらしてくださいました。幾つになっても読み聞かせは楽しいもの。紙芝居、大判の絵本、実物投影機を使って…等々、工夫を凝らしてくださり、子供たちは物語の世界に没入することができました。児童の感想をいくつか紹介します。

・久しぶりに読み聞かせを聞くことができました。聞きやすく読んでいただいたので、楽しかったです。

・サルが青い柿を投げつけている様子がよく分かるように読み方を工夫して読んでくださったので、楽しかったです。

・カニの子供が敵を討とうとサルを倒すところが、テンポがよくて面白かったです。

・豆っこ太郎はかしこくないと思っていたのに、かしこくてびっくりしました。

・読んでくださる方の声の強弱で気持ちが伝わってきました。

・あんなに小さい豆っこ太郎なのに、かしこくて面白かった。

などなど、自分で読むのとも、先生が読むのとも、おうちの方が読むのとも、また一味違った素敵な時間になりました。ご協力くださった皆様、ありがとうございました。今後ともよろしくお願いします。

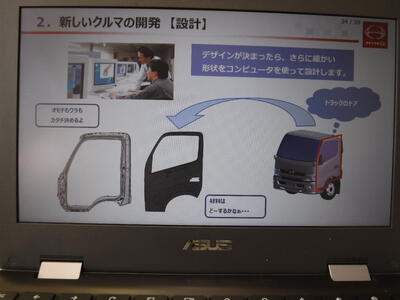

5年 モノづくり教室~日野自動車オンライン授業~

5年生は日野自動車によるモノづくり教室を実施しました。

コロナ禍の影響もあり今回はオンラインでの授業とはなりましたが、日野自動車の皆さんは3クラス45分ずつ3回の授業を実施して下さり、事前にお伝えしておいた質問をはじめ、オンラインならではの対話形式で楽しい内容となりました。あっという間に時間が経ってしまいました。

ち密にコントロールされたロボットが複雑な工程をこなしていくトラックの製造ライン、海を越えて世界中で活躍する日本の製品、環境負荷に対する配慮などのお話の他、ダカールラリーという世界で一番過酷な砂漠を舞台にした自動車レースの映像も見せていただき、子供たちは(教員も)大興奮でした。

人々の暮らしの豊かさを支える身の回りの様々な品々が、たくさんのプロセス、関わる人々の思いを受けて手元に届いている、ということを改めて意識する素敵な時間となりました。「NIPPON NO MONODUKURI」に誇りをもてる授業をありがとうございました。

PTA秋祭り開催のお知らせ

日時:11月22日(土)14時~16時

場所:日野第八小学校校庭(雨天:校舎)

PTA会員の皆様

この度、令和7年度定期総会表決の締め切らせていただきました。

211名の回答を頂き、全案件が可決されました。

ご協力ありがとうございました。

日野第八小学校PTA

会長 池田ゆきの

令和6年度 日野第八小学校 PTA

「PTA規約、細則、要領、しおり」

ご確認ください。(令和6年5月更新)

(引き続き)

PTAメールをご覧ください。

学校へご来校いただく際に…

学校はお車でのご来校を原則禁止しております。また、近隣道路などへの駐車も絶対におやめください。自転車で来校される際は、必ず正門から入り、所定の位置に駐輪してください。北門付近への駐輪もおやめください。何卒よろしくお願いいたします。