文字

背景

行間

学校の様子

1、2年生交流会

1、2年生の交流会で、校庭でグループ遊びをしました。

最初にグループのメンバーで自己紹介をして、お互いの顔と名前を覚えました。

2年生が1年生を優しくリードしてくれたおかげで、1年生も安心して活動することができました。

今後も異学年交流を通して、子供たちにとって、学校がもっと楽しい場所になるようにしていきます。

今年度1回目のなかよしタイム

日野第八小学校では、異学年交流を目的として、なかよし班(縦割り班)に分かれて活動をしています。

今年度は、「なかよしタイム」という名称で、朝の時間や休み時間(なかよしプレイタイム)に月一回程度の活動を予定しています。

今回は1回目の活動ということで、まず自分がどの班で、どこに集まるのかが分かるように、6年生が1年生を教室まで迎えに行ったり、プラカードをもって下級生を並ばせたりしてくれました。

最初の活動は、自己紹介と体じゃんけんでした。

短時間でしたが、みんなで楽しく交流することができました。

活動が終わった後は、リーダーの6年生たちがしっかりと振り返りを行っていました。

今よりもっと楽しい学校をつくるために、活動内容を工夫しながら取り組んでいきます。

2年生 校外学習

2年生は校外学習で、立川市にある昭和記念公園に行きました。

遊ぶ場所までの道のりが長く、疲れた顔をしていた子供たちですが、着いたとたんに元気になり、広い芝生の上で思いっきり体を動かして遊びました。

たくさん遊んだ後は、お待ちかねのお弁当タイムです。

友達と一緒に食べるお弁当の味は、最高に美味しかったです!

他の学級の友達との交流することもでき、楽しく過ごすことができました。

4年生 校外学習オリエンテーション

4年生は5月に校外学習で高尾山に行きます。

今日は校外学習に向けて学年でオリエンテーションを行いました。

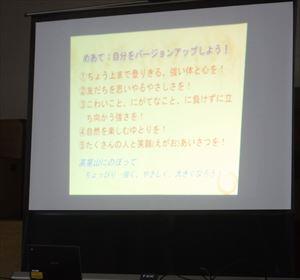

まずはめあての確認です。

自分をバージョンアップしよう!というめあてです。

一つずつ確かめました。

歩くコースや、いるかもしれない動物、国定公園のため葉っぱや枝を取ってはいけない・・・など、さまざまありましたが、子供たちは集中して話を聞いていました。

「タヌキやヘビがいる」と聞いて驚く子供たち。「出会ったらどうしよう・・・。」と心配していましたが、楽しみな気持ちもあるようです。頂上からの景色の写真を見て、「綺麗!」と感動している姿も見られました。

日程はまだ先ですが、今から楽しみなようです。

日野第八小学校の花壇

日野第八小学校では、校門・校庭・校舎まわり等たくさんの花壇があり、児童や教員だけでなく、地域ボランティアの「お助けしよう隊」の方々が栽培管理をしています。

本日も「お助けしよう隊」の方々が、正門前の花壇に植え付け作業等をしてくださいました。

季節の花が、花壇に絶えず咲いているおかげで、みんなが明るい気持ちで生活することができています。

「お助けしよう隊」では、花壇のお手入れや栽培のお手伝い以外にも、読み聞かせや学校行事のお手伝い等、様々な活動のボランティアを引き続き募集しています。

保護者・地域の皆様のご協力をよろしくお願いします。

3年生 校外学習

3年生は校外学習で、電車に乗って府中郷土の森に行きました。

道路の歩き方や電車でのマナーもとてもよくできていました。

府中郷土の森では、グループ毎にウォークラリーを行いました。

全グループがチェックポイントを回ってゴールし、その後は芝生広場でお弁当を食べました。

とても暑い日でしたが、最後まで頑張って歩き、全員が元気に学校に帰ってくることができました。

しっかりときまりを守ることや、友達と協力して活動すること等、多くのことを学んだ一日となりました。

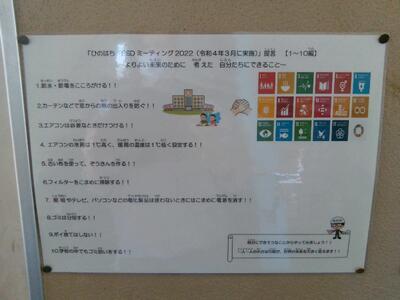

「ひのはちESDミーティング2022」で分かった自分たちにできること!!

昨年度末に「ひのはちESDミーティング2022」を行い、SDGsの17のゴールに向けて自分たちにできることはないか考えました。

そして、ESDミーティングを経て、大きく分けて20個の自分たちにできることがあると知りました。その中には「ペットボトルではなく、水筒を使う!」や「買い物のときにはエコバッグを使う!」、「カーテンなどで窓からの熱の出入りを防ぐ!」など、身近で取り組みやすいことが多くありました。

これらの分かったことは提言としてまとめ、校内3か所に掲示しました。

「一人一人の小さな行動が、世界の未来を大きく変える」ということを子供たち含め、八小全体で意識し、これからもESDに関する取り組みを続けていきます。

1年生 初めてのお掃除

今日から1年生も清掃活動が始まりました。

6年生からやり方を教わりながら、頑張ってお掃除をしました。

これからもみんなで協力して、学校をピカピカにしてほしいと思います。

2年生 消防写生会

2年生が校庭で消防写生会を行いました。

日野消防署から、ポンプ車や救急車がやってきて、消防士さんもたくさん来てくださいました。

子供たちは、いろいろな角度から車体をじっくりと観察し、迫力が伝わるように画用紙いっぱいに大きく描いていました。

第54回卒業式

東京の桜が満開を迎えた3月24日、日野市立日野第八小学校では第54回卒業式が行われました。薄曇りの天気も式が始まる9時半頃には春の日差しが差し込むほどに回復し、卒業生の元気な門出を祝っているようでした。

コロナ禍でここ数年、簡素化、参観者無し、オンライン等の対応がとられてきましたが、社会の情勢に合わせ今回は保護者の皆様、ご来賓もお迎えし、児童の歌声も響き渡る盛大な式を実施することができました。ご協力いただきましたすべての皆様に感謝申し上げます。

面倒見がよく、発想力が豊かで、「ありがとうがあふれる学校」作りの先頭に立ってリーダーシップを発揮した6年生。ご卒業おめでとうございます。自信をもって次のステージに進んでください。失敗は成功のもと、どんどんチャレンジする気持ちを忘れずに、中学校でもますます活躍してください。

「ありがとうがあふれる八小」…修了式、離任式

ちょっと早めに咲き始めた桜に彩られ、日野第八小学校では令和4年度の修了式を迎えました。昨日の蒼空からどんより曇り空になっているのは残念でしたが、どの学年の児童も今のクラスで過ごす最後の一日に少し気恥しそうに、そして春休み、進級の嬉しさを隠し切れないような表情で登校してきました。

雨が降り始め、修了式は体育館での様子を各教室にオンライン中継するスタイルになりましたが、教室から大きな挨拶や拍手、校歌の歌声が聞こえてくるほど元気が感じられる式になりました。代表として作文を読んだのは1年生でしたが、4月に入学してきて以来の成長には驚くばかりです。「成長したこと」と題した作文では、「跳び箱、漢字、計算など学習で頑張ったこと」「係や当番でみんなのために頑張ったこと」「難しいことに挑戦したこと」「カッコいい2年生になりたいという思い」「入学してきた1年生がびっくりするようにピカピカにそうじしたこと」…。この1年間で経験し自信を深め、心も体も大きく成長した証を立派なスピーチで表現してくれました。

続いて離任式。例年は4月の終わりに行われていたものでしたが、今年からは教職員の異動が年度内に発表となり、修了式に引き続いて行いました。オンラインのために、挨拶する目の前には子供たちではなく、PCのカメラがあるちょっと寂しい環境でしたが、八小で過ごした日々を振り返り、懐かしむうちに、離任する先生たちはみな感傷的な気分になっていきました。

いよいよ、明日は卒業式です。4時間目には前日準備として5年生がばっちり支度を整えてくれました。

すてきな門出になりますように。

図工 1年間のまとめ

今年度の図工室での授業が全て終わりました。

持ち物や材料の準備等、ご協力いただきありがとうございました。

お互いの作品を鑑賞する時間では、友達の作品のよいところを積極的に見つけようとする姿が見られ、とても嬉しく思いました。これからも、多様な価値観を認め合える八小の子どもたちでいてほしいなと思います。

1年間の振り返りをした際に、高学年からは「想像したことを絵で表すことができた」「作者の気持ちを考えることができた」「気持ちなどの目に見えないものを、絵で表す力が身についた」などの意見が出ました。一人一人が自分に身についた力を振り返ることができ、とても頼もしく思います。

来年度、どんな作品に出合うことができるのか今からとても楽しみです。

4年 総合的な学習の時間「用水について考えよう」

4年生は、総合的な学習の時間に八小のまわりの用水についての学習に取り組んできました。今回は、学習のまとめの中で、「用水をきれいにするために、ゴミを拾いたい」という意見がたくさん出たことから、実際に用水の清掃活動に取り組みました。

程久保川沿いを歩いて、落川川原公園までの道の清掃をしました。空き缶や、パンの袋、お菓子の袋などたくさんのゴミが落ちていました。よく見ると植え込みの下などにもたくさんのゴミがあり、公園に着くまでにゴミ袋に半分以上のゴミが集まりました。

植え込みの奥の方まで手をのばして一生懸命にゴミを拾う子や、ひざを着きながら低い所にあるゴミを拾う子など、地域をきれいにしようと取り組む姿が見られました。

5,6時間目の取り組みで、山のようにゴミが集まりました。

これだけのゴミを拾っても川や用水には、まだまだゴミがありました。一人一人の小さな取り組みを積み重ねることが、環境を守ることにつながります。これからも地域の用水を大切にする気持ちをもち続けることを願っています。

【児童会活動】自分たちの力で楽しい学校に

16日と17日の朝の時間をつかって、今年度の児童会活動の振り返りを行いました。

今年度児童会活動では、大きく3つのことが変わりました。

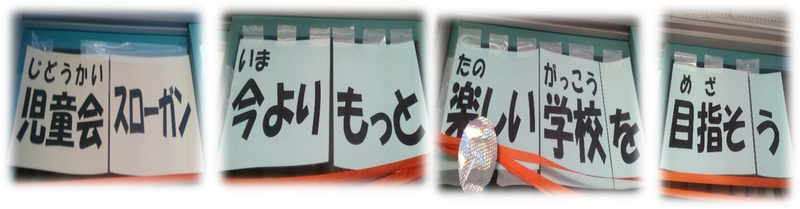

「スローガンの設定」

1つ目はみんなが目指すスローガンを設定したことです。今年のスローガンは「今よりもっと楽しい学校を目指そう」でした。このスローガンを達成するために各委員会が自分たちにできることを考えて活動に取り組んできました。

「児童会掲示板」

2つ目は児童会掲示板の設置です。全校がよく見る場所に児童会掲示板が設置されたことで、各委員会がどのような活動をしているかを全校に伝えることができました。なかには、委員会の特徴を生かしてクイズを出すなど、ここにも楽しい学校をつくるための工夫がありました。

「コアMTの開催」

3つ目はコアMTの開催です。ここでは委員長が集まって「今自分の委員会ではどのような活動を行っているのか」「これからどのような活動を行っていくのか」を互いに報告し合いました。報告した活動をもとに委員会同士で協力できそうなことを考え、実行していきました。委員会同士が協力することでより充実した活動にすることができました。

以上の3つの取り組みにより、少しずつ児童が自分たちの力で学校をよりよくしようと考え、実践する姿が見られました。

今回の振り返りでは、コアMTの様子の動画や、委員長による各委員会の振り返りの動画を視聴しました。各委員会の振り返りとコアMTの振り返りを文字に起こしたものを下記に載せてありますので、ぜひご覧ください。

今年度の課題を生かしつつ、来年度はより児童が主体となって活動し、自分たちの力で学校を変えていけるように児童会活動を充実させてまいります。

コアMT振り返り文字起こし.pdf 委員会ごとの1年間の振り返り.pdf

【ESDミーティング】よりよい未来を目指して

今年度のESDミーティングでは26グループ(個人の参加を含む)、78名が参加しました。これは昨年度の参加者を大きく上回る結果であり、主体的に問題を解決しようとする児童、何事にも挑戦しようとする児童が増えたことであると喜びを感じています。

児童は休み時間やお昼休み、中にはクロムブックを家に持ち帰って、発表のためのスライドを作成してきました。どのスライドも工夫に満ちており、発表も自信に満ち溢れたものでした。児童が一生懸命作成したスライドは、プリントアウトをして、校内に掲示してあります。学校にお立ち寄りの際にはぜひ、ご覧ください。

今回児童は、環境問題や、人権問題など世界にある様々な課題について調べ、自分たちにできることを考え、発表しました。世界の課題を自分ごととして捉え、自分たちの周りからよりよくしていこうというその姿は、全校にも刺激を与えました。そこで、発表児童が考えた課題を解決するための方法を「ひのはちESDミーティング2022提言」としてまとめました。このミーティングをスタートとして、主体的に考え、行動できる児童を今後も育成してまいります。

保護者の皆様におかれましては、ESDミーティングへのご理解、児童への温かい見守りやご支援をいただき、ありがとうございました。

1年生 入学式練習

1年生は来年度の入学式に参加をします。そのための練習が始まりました。

「体育館に入ったら気持ちは2年生」を合言葉に、取り組んでいます。

最初は舞台に立ち、緊張した面持ちでしたが、回を重ねるごとに自信をもってせりふを言ったり行動したりするようになりました。

残りの練習は2回。春休みを挟んで本番です。

【ESDミーティング週間】7日目

本日がESDミーティングの最終日でした。昨日に引き続き6年生が発表をしました。

「エネルギー問題~持続可能な電力を~」

日本は資源が少なく、エネルギーを作る量が少ないことや、他の国より再生可能なエネルギーが足りないことが問題になっているということでした。その上で、エネルギー問題を解決するために、身近な電気やガスを無駄に使わないことが大切であると全校に伝えました。具体的な対策として電球をLEDのものにするだけでも、節電になると発表することができました。

「安全な水と海の豊かさ」

地球上に存在する水のうち、人間が飲水や生活に使える水は地球にある水のごくわずかなもので、その安全な水を使えるのは3人に1人であると発表しました。また水道の設備がなく、安全に管理された水を使うことができない人数は約20億人で、日本の人口の約15倍といわれているようです。水を豊かに使うためにはゴミを捨てないなどの一人一人の心掛けが大切であると全校に伝えました。

「ジェンダー平等」

世界には「民族・人種に対する差別」「障害に対する差別」「社会階級に対する差別」「性別に対する差別」「人権に対する差別」など様々な差別があると伝えました。特に性別に対する差別では「性別を理由に、厳しくしたり、甘やかしたりしない」といった「性別によって分けない考えが大切であると全校に伝えることができました。

本日で今年度のESDミーティングは終了となりますが、今回のミーティングで出されたよりよい未来をつくるための方法を1つでも実行にうつしてほしいと思います。

【ESDミーティング週間】6日目

ESDミーティング週間6日目は6年生の発表でした。

「貧困問題について」

発表者は、総合的な学習の時間に貧困について学び、全校に伝えたいと思いました。貧困について調べていく中で世界中の子供達の5人に1人が貧困に陥っていることを知りました。また日本にも貧困で苦しんでいる人がおり、その数は日野市の人口のおよそ100倍にもなると伝えました。貧困問題が少しでも改善することができるように、一人一人が少しでも意識を向けていきましょうと全校に呼びかけました。

「平和と公正を全ての人に」

発表者は、平和を「すべての生き物が安定し生命を保った世界」、公正を「判断や言動に偏りがなくえこひいきをしないこと」と表現しました。普段なんとなく考えている「平和と公正」について、改めて意味を言葉で表現してもらったことで、私たちもより深く考えることができました。戦争がいまだに終わらない現状ですが、一人一人が「平和と公正」について自分なりの考えをもち、行動していくことが大切であると感じました。

「水質汚染について」

水質汚染が続いている日本ですが、このままだと2050年には、魚の量よりもペットボトルの量が多くなるということが分かりました。水質汚染の原因について、工場からの産業排水だけではなく、家庭の生活排水も原因の一つになっていることを伝えました。その上で「野菜の切りくず、細かいゴミなどは、水切り袋や三角コーナーを利用していきましょう」と全校に呼びかけました。

【ESDミーティング週間】5日目

ESDミーティング週間5日目は、昨日に引き続き5年生の発表でした。

「南極とSDGs」

総合的な学習の時間で南極のことについて調べ、新聞にまとめた発表者は、南極で起こっている環境問題のことについて全校に知らせたいと思い、ESDミーティングに参加しました。南極では地球温暖化による影響で氷河が崩れ落ちているそうです。南極の氷が全て溶けると日野市の近くまで海になってしまうと自分ごととして問題を発信することができました。発表者は氷が溶ける原因になっている地球温暖化をとめるために節電を実践したそうです。その上で全校に節電をすることを呼びかけました。

「『男子だから』『女子だから』をなくそう」

発表者はジェンダーについて書かれた本を読んで興味を持ち、調べてみようと思いました。「女らしさ」「男らしさ」を人に押し付けることで、就きたい仕事に就けないといった人が出てきていると問題となっていることを取り上げました。その上で「男子だから泣いてはいけない」「女子はピンクが好き」などと人の行動を決めつけずに、みんなが平等に暮らせる世界にしていきましょうと全校に呼びかけました。

「つくる責任つかう責任について」

発表者は給食がたくさん残っている様子を見て、食品ロスについて調べました。そのことをSDGs12番「つくる責任 つかう責任」に関連させながら発表をしました。地球の資源とエネルギーには限りがあり、現在の人類の生活を支えるためには地球が1.7個必要であると分かりやすく説明することができました。また「世界が飢えに苦しむ国や地域に援助している食べ物」の量よりも「日本の食品ロス」の方が多いと伝え、全校が課題意識をもてるようにしました。

【ESDミーティング週間】4日目

ESDミーティング週間4日目は5年生の発表でした。

「ゴミ問題」

発表者はニュースでゴミ問題が深刻化していると知り、自分の家の中のゴミの状況や、程久保川のゴミを実際に拾いどれくらいのゴミが落ちているか調べました。その上で、「リサイクルできるものはリサイクルにまわす」「落ちているゴミは拾うようにする」など自分たちにできることを考え、全校に提案することができました。

「電気とCO₂について」

発表者は電気と二酸化炭素の関わりについて調べ、太陽光発電にすることで、二酸化炭素の排出を少なくできるということが分かりました。また「エアコンは必要なときだけつけるようにする」「テレビは見ないときは電源を消すようにする」など身近なことでも二酸化炭素を減らす方法を伝えました。最後に、二酸化炭素を減らすことで豊かな自然ができることに触れ、みんなの努力で二酸化炭素を減らしましょうと全校に呼びかけました。

「地球温暖化について」

発表者は地球温暖化が起こる原因やその影響について調べ、自分たちができることを考えました。地球温暖化の影響として「異常気象による災害に頻発」「干ばつによる食糧危機」「居住地の喪失」を挙げ、地球温暖化の恐ろしさを全校に伝えました。その上で「買い物のときはエコバックを使う」「移動は徒歩や自転車を使う」などの具体的な対策を提案しました。

PTA秋祭り開催のお知らせ

日時:11月22日(土)14時~16時

場所:日野第八小学校校庭(雨天:校舎)

PTA会員の皆様

この度、令和7年度定期総会表決の締め切らせていただきました。

211名の回答を頂き、全案件が可決されました。

ご協力ありがとうございました。

日野第八小学校PTA

会長 池田ゆきの

令和6年度 日野第八小学校 PTA

「PTA規約、細則、要領、しおり」

ご確認ください。(令和6年5月更新)

(引き続き)

PTAメールをご覧ください。

学校へご来校いただく際に…

学校はお車でのご来校を原則禁止しております。また、近隣道路などへの駐車も絶対におやめください。自転車で来校される際は、必ず正門から入り、所定の位置に駐輪してください。北門付近への駐輪もおやめください。何卒よろしくお願いいたします。