文字

背景

行間

学校の様子

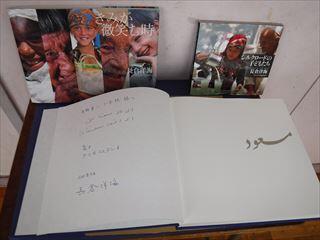

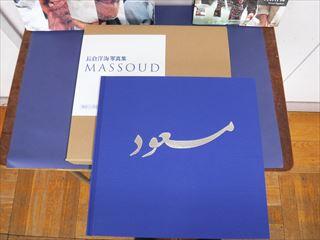

「世界に目を向けて」 長倉洋海氏から最新の写真集が届きました!

昨年、一昨年と本校で講演会をしてくださった世界的な写真家 長倉 洋海氏。

報道写真家として世界中を取材した経験を、子どもたちにたくさんの写真と共に語ってくださいました。

本校のすべての教室には長倉氏から八小の子供達のために贈られたの世界の子供たちのカレンダーがかけてあります。

そんな長倉さんは、この7月までアフガニスタンの山奥で、現地の学校の支援のために滞在していました。

そして、帰国からわずか一月で、政権が変わり、アフガニスタンは再び混乱の最中に陥ってしまいました。

日本にいて、なかなか実感できないことであっても、この地球上に紛争で苦しんでいる人々がいること、その事実を知る

ことが今できる第一歩です。長年のアフガニスタン取材の記録が収められた写真集が届きました。

図書室前の壁面は「世界はいま」というテーマで、「世界の紛争」「世界の気候変動」について、SDGsの視点か

らまとめた掲示をしています。長倉さんの写真集と合わせて、子どもたちが、立ち止まって世界に目を向けるきっか

家になれば、と願っています。

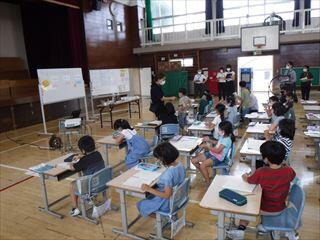

ひのはちESDプロジェクト第1弾! 自由研究オンライン発表

八小の教育活動の大きな柱の一つであるESD。

昨年度までの東京都の研究指定校としての成果を生かしつつ、未来を担う子供たちの素敵な感性、資質を磨いていこうと取り組んでいます。「ひのはちESDプロジェクト」の第1弾は自由研究の発表。3年生以上の各学年の自由研究の中から「持続可能な未来」に関する作品について、校内に広く知ってもらおうとクロームブックを活用して学年ごとに紹介動画を作成し、5回に分けて朝の時間に視聴しました。身近な日常に鋭く切り込み、あっと驚く発想でリサイクル工作に挑戦し、地道な観察からすごい発見をしてしまう子供たち。頼もしい!

紹介動画にはMr.ESDという謎の人物も登場し、八小の取組を盛り立てていました。「ひのはちESDプロジェクト」の更なる展開にご期待ください。

3年生 福祉体験

3年生は「総合的な学習の時間」で「住みやすいまちってなんだろう」という学習を進めています。わたしたちの住むこの日野市がすべての人にとって住みやすいまちにしていくためにどんなことが必要か考え、自分でもできることはないか考え、行動していくことを目標にしています。その学習の一環として、5日(火)には視覚障がいがある方、下肢に障がいがある方にお話を聞きました。また、6日(水)7日(木)には車椅子体験とアイマスク体験をしました。

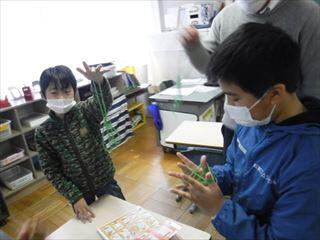

ステップ教室 グループ学習が始まりました。

9月末から、ようやく2学期のグループ学習が始まりました。

この日は、『電池人間』という活動を行いました。お手玉を電池に見立てて頭の上に乗せ、落とさないように気をつけながらゴールを目指すゲームです。お手玉が落ちてしまったら、動けません。お助けマンがお手玉を拾って頭の上に乗せてくれるのを待ちます。今回は、リレー形式で行い、子どもチームと教員チームでどちらが早く全員終わるかを競争しました。途中から、頭の上にお手玉を乗せたまま置き石を両足ジャンプするミッションにも挑戦しました。

子どもたちは、教員チームに勝つためにたくさん声をかけ合いながら一生懸命取り組んでいました。協力することや、負けて悔しい時の気持ちの切り替え方などを学びながら、とても盛り上がることができた1時間でした。

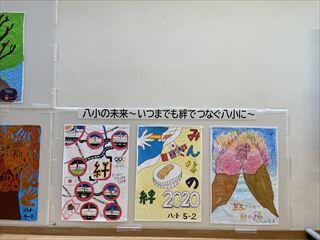

オリパラ応援ポスター ~いつまでも絆でつなぐ八小~

オリパラ応援ポスターが市民の森ふれあいホールに展示されました。

終わってしまうとあっという間だった東京2020ですが、いつまでも子供たちの記憶に残ることと思います。

日野八小はオリパラ応援ポスターのスローガンを、開校50周年のスローガンと合わせ「八小の未来~いつまでも絆でつなぐ八小~としました。

運動会に向けて~校庭整地作業~

10月に入りました。運動会まで約3週間、各学年少しずつ表現種目や徒競走の練習が始まっています。

八小の校庭は50周年記念に設置されたスプリンクラーのお蔭で、以前のような砂塵が舞うことは少なくなりましたが、夏の大雨や先日の台風で校庭にはたくさんの凹みができています。今回の整地作業は、砂を入れ、重機を使って凸凹を平にする大掛かりなもの。運動会前のタイミングで、この日一日校庭は使えませんでしたが、安全に運動や遊びができるよう整備が進みました。

クラブ活動再開です

本日、2学期初のクラブ活動を行いました。4か月振りのクラブ活動でどのクラブも久しぶりの活動を、笑顔で楽しんでいました。

球技クラブでは、サッカーを行いました。久しぶりに出会うクラブの仲間たちと、とても元気よく、そして活発に活動していました。ゴールを決めた瞬間にはチームの仲間たちと、とてもうれしそうに喜ぶ姿が見られ、クラブ活動ができるうれしさを全身で表していました。

今後、クラブ活動を始め多くの活動が再開していきます。様々なことに配慮をしながら、楽しい思い出を増やしていきたいと思います。

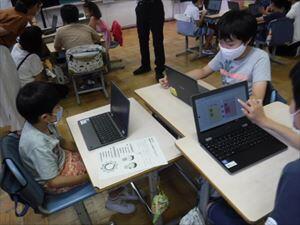

たちばな学級 総合的な学習の時間「いろいろな国について知ろう」

総合的な学習の時間では、先日オンラインでお会いしたレインボーハウスの留学生の出身国に関心をもち、グループに分かれて調べ学習をしています。クロームブックを活用してその国の情報を調べ、プリントに書いてまとめています。今回の学習では、実際に写真を提示しながら調べたことを発表する練習をしました。早く直接お会いして学習の成果を伝えたいです。

9月避難訓練

9月21日に避難訓練がありました。今回は、2次避難の訓練でした。

通常は地震・火災等が起こったら校庭に避難しますが、校庭に留まることが危険と判断された場合、2次避難場所であるたちばな公園に避難します。

クラスごとに順番に外に出て、2次避難場所を確認しました。命にかかわる大事な訓練なので、どのクラスも担任の先生の指示に従って真剣に取り組んでいました。

6年 運動会オリエンテーション

運動会、表現演技のオリエンテーションを行いました。

今年は組体操一人技とフラッグ演技を行います。

初日はオリエンテーションとして、演技の内容の確認や一人ずつの目標を立てました。

「楽しむ」や「係の仕事をする」などたくさんの目標を立てることができました。これから練習を行っていきます。

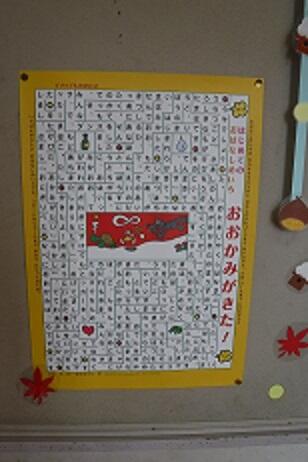

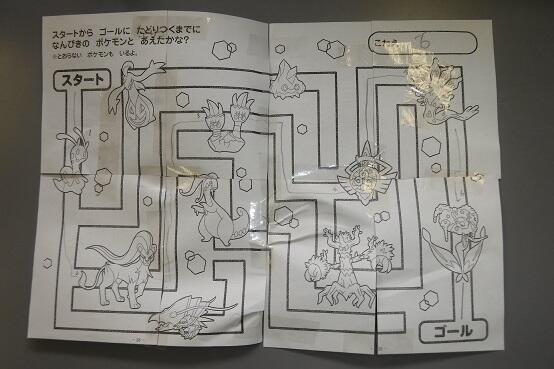

ステップ教室 掲示物紹介「おはなしめいろ」

現在、ステップ教室前の廊下の壁や、ステップ教室内のホワイトボードに「おはなしめいろ(作:杉山亮)」を掲示しています。迷路に書かれた文字を追ってスタートからゴールまで読み進めると、よく知られた昔話が読めるというものです。目で文字を追う練習に加え、行き止まりの道にも少しおかしなお話が書かれているので、失敗を笑って受け入れる練習にもなります。

ステップ教室での個別授業が始まり、久しぶりにステップ教室に来た子どもたちからは、「なにこれ?」「楽しそう。」「えー、お話が終わっちゃったよ。」「やった!ゴールだ。」と好評です。

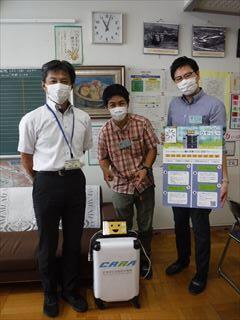

二酸化炭素回収装置「ひやっしー」がやってくる!

ひの社会教育センター主催事業の「未来へのバトンサミット2021」の開催に先立ち、日野八小に、現役大学生が発明した画期的な二酸化炭素回収装置「ひやっしー」がやってきました。この日は、「日野市役所企画経営課の鈴木さん、ひの社会教育センターの寺田さんが、八小への貸し出し等の打合せをするために実物をもって校長室に来てくれました。小型スーツケースの中に周囲の空気を吸気し、中の触媒にCO2を吸着する装置を収め、AIでCO2濃度を判定し、回収率も見える化してくれるという、夢のようなマシン。回収量は12畳程度の森林と同程度で、回収したCO2は炭酸原料、さらにディーゼル燃料に置換することも可能、という画期的なものです。SDGs未来都市を標榜する日野市のアクションと連携して、日野八小もいよいよ「八小ESDプロジェクト」をスタートさせます。わくわくが始まります。今後にご期待ください。

野菜作りは準備が大事!

夏野菜がたくさん実ったたちばな学級の畑も、今はひとまずお休みです。次の野菜たちを育てるために栄養満点の土作りの準備しています。給食室から調理の際に残った野菜くずをいただき、肥料にしていきます。野菜くずを細かく千切って、米ぬかと混ぜ合わせたらよく踏みます。それを土に混ぜてしばらく寝かせます。元気に育つか今から楽しみです。

ステップ教室 指導開始に向けて

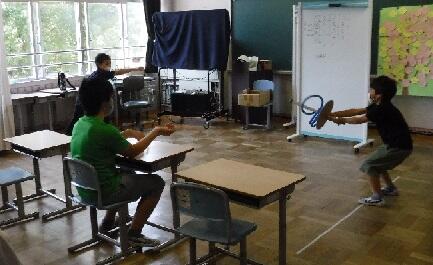

ステップ教室では、個別の授業やグループの授業に向けて、教材を準備しています。

下の写真は、牛乳パックや新聞紙を使って作ったゲートボールです。ゴールにねらいを定めて、クラブを操作することで、体の動かし方を意識して動く練習になります。入らなかった場合にイライラしないで活動に取り組むことも大切です。

下の写真は、凧あげの様子です。凧あげは、風をつかむ感覚を感じたり、力の加減を調節したりする練習になります。

一足先に挑戦した3年生は、「上がると楽しい!」と話していました。

先生曰く、「風をよく見て、向かい風に向かって進むことが大切です。」とのことです。

樹木剪定と記念植樹

夏の暑さも一段落、秋の風が感じられるようになってきました。学校では植木屋さんによる樹木剪定作業を行いました。シンボルツリーでもある東昇降口前の大きなクスノキは、強めの刈込ですっきり。程久保川に面した桜は、枯れかけて落下が危険な枝を落とし、スプリンクラーに干渉していた枝も落としました。第五幼稚園との境の果樹エリア(柿、花梨、梅等)には、夏ミカン(八朔)を新たに植えました。これは、昨年度末に閉園した第五幼稚園のシンボルでもあった夏ミカンの木のメモリーとしての植樹です。たくさんの実をつけて大きく育ち、八小の子供たちの思い出にもつながってくれたら、と思います。

たちばな学級レインボーハウスオンライン交流会

今年度も、たちばな学級ではいろいろな国についての理解を深めるため、市内にあるレインボーハウスと交流を行っています。今回は、シエラレオネ共和国とウガンダ共和国出身の留学生とオンラインで交流し、国の魅力などを教えていただきました。初めて聞く国もあり、子供たちもとても興味をもって話を聞いたり質問をしたりしていました。今後は、自分たちでもその国について調べ、さらに理解を深めていきたいと思います。

二学期のスタート 始業式

子供たちの明るい笑顔があふれる中、二学期が始まりました。

始業式では校長先生の話をリモートで聞きました。

「感染症対策のため制約のある中でできることをやっていきたい。

より良い学校作りのために高学年にはぜひ様々なアイディアを出してほしい」

というお話を、各教室でしっかりと聞くことができました。

分散登校のため全員と顔を合わせることができませんでしたが、

久しぶりに会った先生方や友達と、嬉しそうに過ごしていました。

クラス全員で集まるのは少し先となってしまいましたが、笑顔で集まれる日を楽しみにしながら、みんな揃ったらどんなことをしようかな…?とワクワクしながら、二学期も元気に過ごしていきたいと思います。

パラリンピックが始まりました!!

東京2020パラリンピックが始まりました。2019年まで本校はパラトライアスロン競技応援校として、様々な体験活動や交流活動を行いました。特に2019年の夏には、パラトライアスロンの応援に当時の6年生が行きました。その大会に出場していた円尾選手も今回、東京2020パラリンピックに出場しています。

本校では、パラトライアスロンの応援の際に使用した横断幕やパラリンピックに関するものを校内に掲示しています。円尾選手の出場するトライアスロンは8/28(土)の午前中に行われます。円尾選手をはじめ、パラリンピックに出場する日本人選手の活躍に注目しましょう。

緊急事態宣言延長に伴う分散登校及び2学期当初の予定について

本日24日(火)に、C4th home&school にて分散登校及び明日以降の予定について、通知を配信しました。

明日以降の予定やご確認いただくこと等ありますので、必ずお読みください。

また今後、様々な連絡をC4th home&school で配信していきます。アプリの通知の有無を必ず毎日確認するようお願いします。

図書室開放

8月18日は二回目の図書室開放でした。9時から11時の間に、50人を超える児童が、ニコニコ顔で読み終わった本を手にやってきました。「もう全部読んじゃったよ」「早く読みたい!」…。ステイホームな夏休みもあってか、子供たちの読書欲は高まっています。普段読まない字の多い本、長い小説、定番のあの本…夏休みのゴールもカウントダウンが始まりましたが、今こそじっくり読書に挑戦しましょう。

新校舎南側の法面工事も大詰め~夏休み中の工事から~

2年前の台風19号による被害で崩れてしまっていた新校舎南側の法面をきれいに直す工事が進んでいます。猛暑が続く中連日工事の方々も頑張って下さっています。完成が楽しみです。そして、気になるのが台風10号11号。大きな被害が出ないよう願っています。

新しい雲梯が来ました!~夏休みの工事から~

夏休み中ですが、校庭ではこの機会にいくつかの工事が行われています。

子供たちも大好きな雲梯、今回新しい安全基準に基づき、これまでのものが撤去されて新しい雲梯が設置されました。1基に減ってしまいましたが、一回り大きな遊具で楽しく、たくましく、遊んでほしいと願っています。

1学期終業式

今朝は全校で1学期の終業式を行いました。

密を避けるため、校内放送とクロームブックを使いました。

代表の子どもたちは、「習字に初めて取り組みました。」「(たちばな学級と5年生との)交流が楽しかったです。」など、1学期の頑張ったことを振り返って話していました。

2学期も元気に登校できるよう、良い夏休みをお過ごしください。

大掃除です

今日は1学期過ごした教室をいつもより時間をかけて、みんなで大掃除です。長い休みになる前に、「1学期楽しく過ごせたよ。」「2学期も元気に過ごしたいな。」色々な思いを込めてみんなで過ごした教室をピカピカにします。

みんなで協力して、一生懸命掃除をしたのであっという間にきれいになりました。

明日は終業式。きれいなになった教室で、1学期に頑張ったことや楽しかったことなど振り返りたいと思います。

夏季休業中の学習等に関する参考資料

7月12日から8月22日まで緊急事態宣言が発出され、夏季休業中も不要不急の外出の自粛、友達の家で遊ばない、友達と会食しない等、新型コロナウイルス感染拡大防止に努めていただきたいと思います。ご理解とご協力をお願いいたします。

そこで、夏季休業中に、主体的に様々な学習などに取り組むことができるよう、参考資料をご紹介いたします。ぜひご活用いただき、健康で、充実した夏休みを過ごしていただけますようお願いいたします。

(資料提供:東京都教育庁指導部義務教育指導課)

八ヶ岳移動教室 解散式

二日間の移動教室を終え、八小へ帰校しました。子供たちの表情は、どの子も充実感に満ちていました。

解散式では二日間の楽しかった思い出を振り返るとともに、これからの学校生活をさらに頑張っていき、高学年として活躍していこうという気持ちを高めていました。

今日の夜は、すてきな思い出話をご家族でたくさんお話してくださると嬉しいです。

八ヶ岳移動教室 滝沢牧場

閉校式です。

お世話になった清里山荘の方にお礼を言い、滝沢牧場にむけて出発です。

滝沢牧場に到着しました。

滝沢牧場ではクラスごとに酪農体験をします。

先生から券をもらってソフトクリームを食べました。つめたくておいしい!

牛の乳しぼりは牧場の方からレクチャーを受け、練習してから挑戦しました。

生後八日目の子牛の心音を聞かせてもらいました。子牛の体にそっと聴診器を当てます。

餌やりは自分の手から餌を直接食べてもらって嬉しそうでした。

思ったよりも大きい馬に乗る乗馬は少し緊張しましたが、とても楽しそうでした。

おいしいお昼も食べて、いよいよ八小に向けて出発。

楽しい思い出をたくさん作って、帰ってきます。

八ヶ岳移動教室 朝の集い

体育館で朝の集いです。

元気に「おはようございます!」と挨拶しました。

校長先生のお話の後、体操し今日一日を始めます。

朝食も美味しく頂きました。

八ヶ岳移動教室 キャンプファイヤー

夕食の後はキャンプファイヤーです。

校長先生から「挑戦の火」「努力の火」「優しさの火」を分けてもらいました。

この心の火を大きく育てていきたいという願いを込めて櫓に火を着けます。

レクリエーション係を中心に、楽しいゲームをしました。

キャンプファイヤーも終わり宿舎に戻ります。

健康観察やリーダー会議を行い一日の行程は無事終了しました。

八ヶ岳移動教室 開校式~夕食

16時前に、無事に今日宿泊する清里山荘に到着しました。

開校式では、今日からお世話になる宿舎の方にしっかりと挨拶をしたあと、真剣な眼差しで先生方の話を聞いていました。

開校式後、お風呂に入り食事のスタートです。

食事係の号令で静かに食べました。

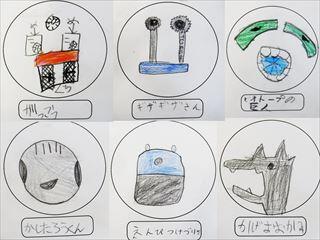

10円たちばなファーム

たちばな学級では、総合的な学習の時間で、ビオトープで育てた野菜を10円で売る「10円たちばなファーム」の活動を行いました。

他の先生方とのコミュニケーションの機会をもつこと、本物のお金を使ってのやりとりの練習をすることをねらっての学習です。

プレイルームを八百屋に変身させ、先生方をお招きし、7/8(木)、7/13(火)の2回、開店しました。

お客さんが買いたくなる工夫の一環として、野菜の栄養等について調べた「野菜まめちしきカード」を黒板に貼っています。値札も(10円均一ですが)手作りです。

レジでお金をお支払いいただきます。

「10円です。」「ありがとうございました!」「また来てください!」と元気に言うことができました。

たちばなで育てている野菜を使ってできるかんたんレシピも、ご自由にお取りいただけるように置きました。

「おいしそう!」「作ってみるね。」ともらってくださる先生方もたくさんいました。

お買い上げいただいた方には、子供たちが描いた「野菜キャラカード」をプレゼントしました。

自分たちが育てた野菜が売れて、子供たちは大喜びでした。

次の日に「早速食べたよ。」「おいしかったよ。」と声を掛けてくださる先生方も…

また9月頃に冬野菜を育てる予定ですので、「その野菜もまた売りたいね。」と計画中です。

八ヶ岳移動教室 プラネタリウム

雨が降ってきたので南牧村の「ベジタボール・ウィズ」という文化情報交流施設に来ました。

各クラスの1,2,3班と4,5,6班に分かれて、交互にドーム型シアターでプラネタリウムを見ました。

周辺散策はできませんでしたが、八ヶ岳の星空を楽しく鑑賞することができました。

八ヶ岳移動教室 ハイキング~昼食

雨の心配があったので予定を変更し、午前中にハイキングをしました。

班で声をかけ合って協力し、八ヶ岳の美しい自然を満喫しながらゴールを目指しました。

天気ももち、お昼を外で食べることができました。

八ヶ岳移動教室 出発式

5年生は今日から2日間八ヶ岳移動教室に行きます。

校庭で出発式が行われました。

保護者の方や先生方に「いっていきます!」と挨拶し、元気よく出発しました。

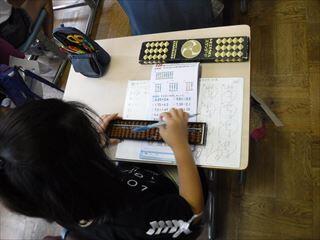

4年生算数 そろばん

4年生の算数の授業で、そろばんを使った計算に取り組みました。

3年生の時は整数の足し算引き算でしたが、今回は小数の計算に挑戦しました。

「そろばんで計算するコツは、5になる組み合わせと10になる組み合わせを意識することです。」という話を聞くと、子どもたちは一生懸命「8はあと2で10になるから…。」「6から3を引くには、5玉をとって5になる組み合わせの2を戻して…。」と言ってコツを意識しながら計算していました。

最後、自分で練習問題に取り組んだときには「むずかしい。」「でもおもしろい。」「もっと計算してみたい。」

と、意欲的な声が聞かれました。

今は電卓やパソコンで計算が簡単にできますが、昔ながらの道具にも親しんでもらえると嬉しいです。

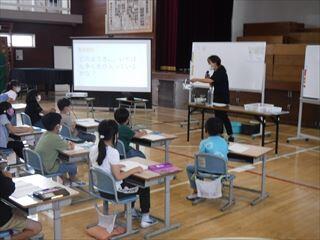

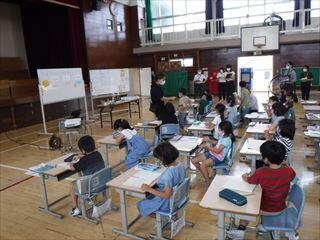

今年度初めての研究授業

7月7日は今年度初めての校内研究授業が行われました。岐津朝美主任教諭による2年3組の算数「水のかさをはかってあらわそう」の授業でした。

今年度の研究テーマは「自分の思いや考えを伝える力の育成~教科等における言語活動を通して~」です。算数科の中でどのように言語活動を取り入れ、思いや考えを伝える力を育成していくか、その上でどう算数科の特質に沿って学びを深めていくかを研究しました。

はじめに前時の復習をして、水のかさを表す単位を想起し、それらを使って3つの容器に入る水のかさを表すこと、そしてどの容器に入る水のかさが多いのか比べるという学習課題を確認しました。

予想をみんなで確認して、次の活動につなげました。

実際に測る活動を通して、単位を選んで分かりやすく表したいという思いを喚起し、自分の考えをもちやすくしました。

どの容器の水のかさが多かったか、理由や根拠を明確にしながら自分なりに書いて表現していました。

自分の考えを発表し合いました。その中で、友達の意見を、自分の考えと比較したり、よさを見つけたりしながら聞きました。

水のかさはリットルとデシリットル両方で表せること、また、単位をそろえて表すと比べやすいということを理解しました。慣れない体育館での授業でしたが、子供たちは最後まで集中して学習に取り組むことができました。

6年家庭科「夏をすずしくさわやかに」

衣服の手入れの学習で手洗い洗濯をしました。

自宅から靴下を持ってきて実践しました。

「手洗いは大変だけど、汚れているところを集中的に洗うことができる。そして、手洗いは自分で洗えるから楽しい!」と、学習を振り返りました。

夏休み、家庭で取り組んでほしいと思います。

ステップ教室 七夕飾り

ステップ教室では、笹飾りを作りました。子どもたちは「家族と幸せに過ごせますように。」「コロナが早く収束しますように。」などの願い事を書いていました。今日はあいにくの空模様ですが、願い事が叶うといいですね。

たちばな学級 研究授業

たちばな学級では、学級活動で「高まれ!たちばなパワー」という学習を行いました。4月にみんなで考えた学級目標を振り返り、"今、学級に必要なこと"をChromebookを活用して意見を出し合いました。パワーアップ作戦して、いろいろなアイディアがみんなから出されてとても意欲的に学習に取り組む様子が見られました。

みんなが考えたアイディアを共有し合うと、子供たちからは、「〇〇作戦やってみたい!」や「どの作戦も素晴らしい!…悔しい。」など友達の意見に共感する姿が多く見られました。

市内の教員やこれから教員を目指す大学生など多くの方が参観されましたが、たくさんのお褒めの言葉をいただきました。たちばな学級がもっと素敵な学級に成長できるようにいろいろな作戦を実践していきたいと思います。

1年生 外国語

6月29日(火)にALTによる2回目の外国語の授業が行われました。

今回の授業のテーマは「Animal」でした。

みんなで英語の歌を歌ったり、動物ビンゴゲームをしたり、

どのクラスもとても楽しそうに活動していました。

「レッサーパンダって英語でなんだっけ?」と一生懸命思い出そうとする姿や、

「やったー!ビンゴしたよ!」と無邪気に喜ぶ姿が見られました。

chromebook研修

2年生 わくわく町たんけん

2年生は、生活科の「わくわく町たんけん」の学習で先週と今週に自分たちの住む町を歩いて回りました。

先週は、百草方面へ

今週は、高幡不動方面に行きました。

色々なお店があることに気付くことができました。

今後は、自分の興味のあるお店について調べていきます。

ステップ教室 グループ授業

今日のステップ教室では、『ラッキーコインゲーム』に挑戦しました。

目隠しをしている友達に「右を向いてください。」「大またで3歩進んでください。」などの声をかけ、コインを探していきました。子どもたちは、コインの真横を通ったときには息を飲み、コインを手に入れた時には「やった!」「4枚とれた!」と声を上げるなど、楽しそうに取り組んでいました。

この活動は、相手の体の向きや歩幅を考え、相手に伝わる言い方を意識する練習として行いました。日常生活の中でも、相手のことを考えて声をかけられるといいですね。

1年生 リトルホース

飼育員さんの説明を受けた後、餌やり体験、引馬体験、写生の3つの活動を楽しみました。

馬の頭を撫でる前は、怖がっていた子どもも触ってみると、「ふわふわしていて気持ちよかった~!」「かわいかった~!」ととても嬉しそうでした。

2頭がびっくりしないようにと、大きな声を出さない、ゆっくりと顔の前から近づくなどの約束をしっかりと守り、無事リトルホース体験を終えることができました。

リトルホースとお別れした後、子どもたちから「また会いたいな」「元気でいてほしいな」というような微笑ましい声も聞こえました。

6年外国語 「My town is beautiful. おすすめの場所」

学習内容をもとに、日野市在住の海外の方に子供たちが自分の日野市のおすすめの場所を英語で紹介しました。新型コロナウイルス感染症の影響もあり、対面式ではなく、ZOOMを利用して実施しました。

お相手は、日野市やその近辺にお住まいのチュニジア・インド・モロッコ出身の3人です。自分の言葉が相手にしっかり伝わるように、それぞれのグループで紹介の言い方をたくさん練習しました。ZOOM交流本番では、「clear voice」「slowly」「eye contact」に注意しながら、多摩動物公園や、百草ファームなど、日野市のおすすめの場所について英語で説明することができました。3人とも、「教えてくれてありがとう。ぜひ行ってみたい!」と喜んでいました。

ZOOM交流終了後、児童の振り返りには、「自分達の英語が伝わってよかった。」「今度は実際に会って話したい。」「またやりたい。」と、英語でのコミュニケーションに自信がついた様子が伺えました。

5年生 めだかの観察

今日は、メダカのたまごが変化していく様子を

双眼実体顕微鏡と解剖顕微鏡を使って観察しました。

時間をずらして、全クラスの児童が観察しました。

子どもたちからは

「血液の流れる様子が見られて、すごいと思った」

「ちょっとの日数の変化で変わっていくのに驚いた」

「生命の不思議を感じた」

などの感想が出ていました。

たくさん成長してほしいものです。

ネイバーズファーム見学

普段よく見かける畑とは違うビニールハウス栽培の様子を見て、「葉っぱが大きい!」「土がないよ?!」と驚きの連続でした。

”採れたての野菜を新鮮なまま多くの人に届けたい”という思いから、販売機を活用して売っていることなどを知り、生産者の願いも知ることができました。

また、野菜を売るために工夫していることもたくさん教えていただき、子供たちもとても参考になった様子でした。

「今後、買いに来てみようかなあ!」「また来てみたい!」と子供たちにとってもより身近に感じた活動だったようでした。

6月の避難訓練

今日の1時間目に避難訓練がありました。今回の避難訓練は地震発生後、理科室で火災が起きた想定で行われました。

「避難訓練はいつも100点でなければならない」との校長先生のお話で、有事に向けて身が引き締まりました。

6年書写「きずな」

6年生になって1回目の書写で取り組んだのは「きずな」です。

ひらがならしい丸みを意識しながら仕上げました。

1時間という短い時間の中で集中して取り組みました。

「うまくできた!」と満足そうにしている子、「今回はちょっとな…。」とうまくいかなかった様子の子など、さまざまでした。

今後も字形を意識しながら取り組みます。

ステップ教室 グループの授業

今週のグループの授業では、リングキャッチをしました。

子どもたちは相手の様子を見て、「行くよ!」「どうぞ。」と声を掛け合って取り組んでいました。

また、淡々と進めるだけでなく、失敗したときにも、「おしい!」「でもさっきよりよかったよ。」などの優しい言葉をかける様子が見られました。

相手を思いやることができた経験を、色々な場面で活かしていってほしいです。

1年 あさがおのかんさつ

大きくて立派な葉っぱがたくさん出ているところを見た子どもたちからは、

「すご~い!」「こんなに大きくなった!」「森みたい。」

と、驚きと喜びの歓声が。

伸び伸びと育っている様子は、どこか1年生の子どもたちに似ているような気がします。

この調子ですくすくと育ってほしいですね。

給食委員会の活動

給食委員会では、今週1週間、給食ワゴンの片づけ方チェックを行っています。感染症対策の為、ワゴンには触らずに目視で確認しながら、お皿はきれいに重ねられているか、フォークや箸の向きはちゃんとそろっているか、全クラスのワゴンを給食委員会がしっかりチェックしています。

「1年生、毎日片づけがんばっているね。」「このクラス、昨日よりもきれいに片づけられていたね。」と、今日も学校全体の片づけ方の状況を把握しながら活動しました。

ティッシュ箱で小物箱

「新しい箱ができて嬉しいな。」「何を入れようかな。」などわくわくの気持ちもいっぱいでした。

1年 2年生と「あさ川」生活科校外学習

1年生が、初めての校外学習に行ってきました!

行き先は、「あさ川」。

1年を通して、あさ川の自然と触れ合う学習です。

今回は、初めてなので、昨年学習した2年生と一緒に行きました。

2年生と一緒に遊び、遊び方を教わりました。

「2年生が秘密基地を作っていたので、一緒に作って楽しかったよ。」

「コオロギやバッタを見つけたよ!」

「魚をつろうとがんばったけれど、つかまえられなくて残念だったよ。」

「モンシロチョウをたくさん見られて、うれしかったよ。」

「シーグラスを10個もみつけられてよかった。とてもきれいだったよ。」

と楽しく遊んだり、いろいろなことを見つけたりして、充実した1日でした。

これから1年を通して、たくさんの気付きを増やしていきたいと思います。

付き添っていただいた保護者の皆様、ありがとうございました。

クラブ活動頑張っています

手芸クラブでは、フェルトを使ったマスコット作りに挑戦し始めました。4.5年生は初めて針と糸を使って縫い物をする子供たちが多く戸惑う場面も見られましたが、6年生がサポートしながら少しずつコツをつかむことができました。素敵な作品が出来上がるのが今から楽しみです。

3年 理科「植物を育てよう」

3年生では、理科の学習で、ヒマワリ、オクラ、ダイズ、ホウセンカ、マリーゴールドを育てています。

順調に成長し、葉の数も増えてきました。

ビオトープにはキャベツも植えています。こちらは、キャベツに来たモンシロチョウの卵や幼虫を観察するために育てています。

キャベツの葉の裏を観察すると、「小さなイモムシがいる」、「小さな卵を見つけたよ」と発見がありました。

6年生図工 ほり進み版画に挑戦!

6年生は「ほり進み版画」に挑戦しています。

彫刻刀でほり進みながらインクを重ねて刷る難しい技法なので、色彩計画をしっかりと立てて取り組んでいます。

「難しいな」「大きな面を彫るのが大変だ」という声も聞こえてきましたが、

インクがきれいに刷れると「だんだん絵が見えてきた!」「いい感じになったよ!」と嬉しそうな笑顔を見ることができました。自分でしっかりと考えながら粘り強く取り組む姿が、さすが6年生だなと感じます。

版画の出来上がりがとても楽しみです。

ステップ教室 グループ授業

ステップ教室のグループの授業では、『私は誰でしょう』という活動をしました。

子どもたちから先生に「はい」か「いいえ」で答えられる質問を投げかけ、ホワイトボードにあらかじめ書かれた答えを推測するゲームです。

子どもたちは、友達の言葉にも耳を傾け、「いい質問だね。」「それを聞いてほしかった。ありがとう。」とあたたかい言葉を掛け合っていました。

2年&たちばな学級 消防写生会

学校の校庭に消防車と救急車が来て、子供たちはじっくり実際のものを見ながら描くことができました。

子供たちは「うわー、大きい!」「こんなに近くで見ると迫力あるな。」「かっこいいな!」などワクワクしながら描いていました。

作品が完成しましたので、校内に掲示していきます。学校公開の折にご覧ください。

聖火ランナー応援ポスター作製中 4年生

4年生は八小の周りの自然をテーマに各クラス1枚、「季節の木」を表しました。

幹や枝が描かれた紙に、一人ひとりの手形を捺していくと、

葉っぱや花が大きく広がった力強い木ができました。

みんなの力が合わさって出来上がったポスターを見て、

「大きな木になった」「たのしい」「もっとやりたいな」

というつぶやきが聞こえてきました。

4年生 国語

聞き取ったメモを友達と見合す中で、「箇条書きで書く」「見出しを書く」「話の大事なところを考えて書く」といった工夫を見付け、まとめました。

好きなもの(こと)について原稿を書き、お互いに発表したりメモを取り合ったりしました。「楽しかった。」だけでなく「聞き取りメモが上手にとれるようになった。」や「これからも工夫してメモをとっていきたい。」ということも振り返っていました。

聖火ランナー応援ポスターただいま作成中

5年生のテーマは「絆」。

学年全員がポスターを描き、クラスごとにコンペを行って代表を決めました。

その下絵をもとに現在ポスターを制作中です。

沿道に出ての応援はできなくても、ポスターを通じて気持ちが届きますように。

体育の学習

4年生 走り方教室

5月11日(火)に、中央大学陸上部コーチ 井原 直樹 コーチをお招きして走り方教室を実施しました。

一つ一つ速く走るためのポイントを教えていただくと、子供たちは意識しながら真剣な様子で取り組んでいました。

「楽しかった!」だけでなく、「走り方教室で教えてもらって、速く走れるようになった気がする。」や「速く走れる走り方が分かった。」、「自分のフォームが変わった。」と振り返る子もいました。

走ることの楽しさ、自分の成長に気付くなど、子どもたちにとって有意義な一時間となりました。

体力テスト(50m走)に向けて、井原コーチからご指導いただいたことを、生かしていきます。

ステップ グループ学習で「名刺交換」

ステップ教室のグループの学習では、名刺交換をしました。

新年度で新しくなったメンバーと、手作りの名刺を交換しました。「よろしくお願いします。」「どうぞ。」という丁寧な言葉が聞こえていました。

集まった名刺を見た子どもたちから「お?」「なんだこれ?」と声が上がります。

実は、名刺の裏側を組み合わせると迷路ができる仕掛けにしていたのです。

「そっちの名刺の裏は何が書いてあった?」と声をかけあったり、「え、なになに?」と友達の手元を見たり、積極的にコミュニケーションをとる子供たちの姿がありました。

走り方教室がありました!

5月11日、中央大学陸上競技部の井原コーチに来校いただき速くなる走り方について教えて頂きました。

1時間目から6時間目まで各学年に合わせた走り方のコツを教えていただきました。

膝を前に出して三角形を意識しながら走ったり、腕は大根を切るように走ったり、肩をぶらさずに走ったりすると速くなることを教えて頂きました。

子供たちは練習をしながら、真剣に話を聞き、少しでも速くなりたい思いをもって取り組んでいました。

今日習ったことを忘れずに体育の学習でも生かしていきたいと思います。

1年生の交通安全教室

先週の金曜日に、1年生の交通安全教室が行われました。

警察署の方から、交通ルールのお話を聞いたり、正しい横断歩道の渡り方について学んだりしました。

警察署の方から一つずつ教えてもらいながら、実際に体育館に設置された横断歩道を渡りました。

入学してから、約1か月が過ぎ、1年生も登下校に慣れてきましたが、今回のお話を毎日思い出しながら、安全に登下校してほしいと思います。

委員会活動の様子

代表委員会では、学習発表会に向けてみんなが心を一つにして取り組めるようにスローガンを決めようということで、学校全体にどのように発信していくのかを話し合いました。スローガン決定までスムーズに進むようにと、みんなで意見を出し合いました。これから、各クラスから意見を集めて決定していきます。どのようなスローガンになるのか、今から楽しみです。

6年 総合的な学習の時間「八小の魅力を伝えよう」

6年生は5年の3学期から新1年生に向けて「八小の魅力」をパワーポイントにまとめる学習に取り組んでいました。

「1年生にも伝わる内容はどんなものかな。」や「分かりやすいかな。」といろいろ考えながら作成しました。

学級でもリハーサルをし、いざ本番!

緊張しながらも堂々と話す姿が立派でした。

1年生も楽しみながら聞いてくれました。

第2回避難訓練(火事想定)

全員の避難が確認された時間は、前回よりも約30秒避難時間を短くすることができました。校庭で体育をしていたクラスや教室で授業を受けていたクラスもありましたが、一人一人が今しなくてはいけない行動は何かを考え、行動することができていました。

避難訓練終了後は、各学級で振り返りをしました。基本行動や地震との違いについて確認を行いました。

離任式

4月30日の5時間目にありました。

感染症対策のため、離任する方と代表児童だけが体育館、

全校児童は教室からモニター越しでの式となりました。

それぞれの方の新しい地でのご活躍をお祈り申し上げます。

せせらぎ農園交流

先日は、紙芝居で栄養いっぱいの土の大切さを教わったり、植物を使った遊びをして楽しんだりと大満足の一日でした。

校長先生も駆け付けてくださり、「昔を思い出すなあ。」と、大人も一緒に楽しめるそんな時間でした。

クラブ活動

今日は第二回クラブ活動でした。

晴れていたので野外で活動するクラブも気持ちよく取り組むことができました。

図工クラブでは「ぴょんぴょん人形」をつくりました。

紙コップに輪ゴムを取り付け、もう一つの紙コップにかぶせるとぴょんと跳ぶ仕掛けができます。

「ぴょんぴょん飛び出したら面白いもの」をみんな一生懸命考え、

ウサギやロケット、漫画のキャラクターや帽子などすてきなアイディアの作品がたくさんできました。

みんな夢中になって活動し、できた作品を嬉しそうに持ち帰っていました。

第1回避難訓練(地震想定)

校長先生からは「みなさんの避難の様子を初めて見ましたが、大変立派でした。『大きな地震がありました。』という放送を聞いて、細かい指示がなくても、自分たちがどんな行動をとるべきなのかを考え、正しい行動をとることができていました。避難訓練だけは、毎回100点でなければいけません。毎回100点が取れるように、今日のような行動を心掛けましょう。」と評価していただきました。訓練の最後は学級ごとに分かれ振り返りをしました。5月以降も火災、不審者対応、管理職不在、放送機器の使えない場合、二次避難など、様々な想定と時間帯で命を守る訓練に取り組んでいきます。

(※引き渡し訓練は2学期以降に実施します。決定次第お伝えします。)

ツバメの来る学校

いつもより少し季節が早く進む今年。学校は春を越えて初夏の陽気です。昇降口の軒下には、今年もツバメが巣をつくりました。暖かい南国で越冬したツバメたちは、浅川河川敷から餌や泥をせっせと運び、子育て真っ最中です。学校のあちこちで新しい命が生まれています。

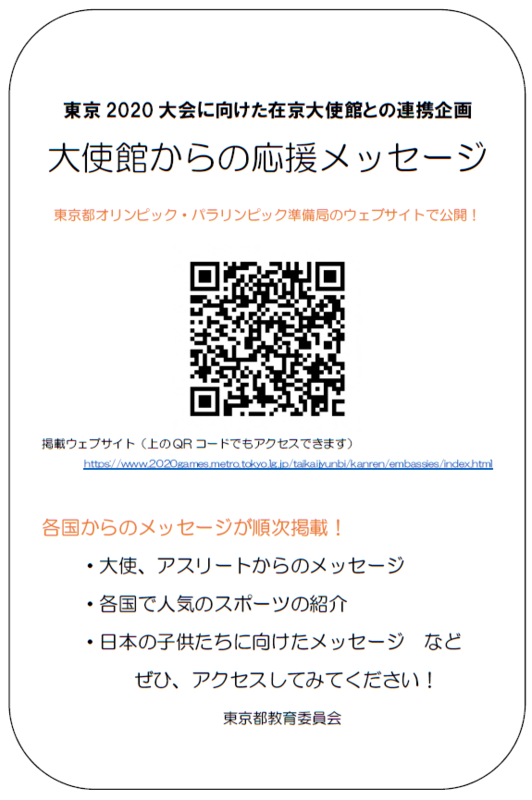

【オリパラ教育】大使館からの応援メッセージ

https://www.2020games.metro.tokyo.lg.jp/taikaijyunbi/kanren/embassies/index.html

c4th home&schoolのアプリ登録のお願い

本日、新1年生にc4th home&schoolの案内を配布いたしました。また、2~6年生にはすでに3月末に配布しています。それぞれ登録の締め切り日が設定されています。

今年度から導入したシステムで、学級連絡網の代わりとして、また学校の様子をご家庭に配信するクローズドの学校ホームページの役割を担います。学校から、学年から、学級からの諸連絡に用いる予定ですので、まだ登録がお済みでない方は、早めの登録をお願いいたします。

各児童に1枚、アカウントを記載した用紙を配布していますので、もし紛失された場合には、学校へご連絡ください。再発行いたします。

ご協力のほど、どうぞよろしくお願いいたします。

令和3年度のスタート!始業式・入学式

雲一つない青空、とはいきませんでしたが、日が差すとぽかぽかと春のぬくもりを感じるような朝。校庭の桜の花も、子供たちの出発を祝って少し残ってくれました。

三密を避けて校庭いっぱいに広がった2年生以上の児童の様子はどの子も期待に輝いていました。新しく着任した校長先生のお話しをしっかり聞き、新しい先生方とも挨拶をし、転入生を笑顔で受け入れ、笑顔いっぱいの出発式になりました。

続いて入学式。昇降口から初めて教室に向かう1年生のお世話を、早速張り切って6年生が担っています。頼もしい。

体育館はこの日のために化粧され、厳かな雰囲気でしたが、新1年生のかわいらしい姿に一気に華やかさを増して入学式が行われました。参加人数、ソーシャルディスタンス、換気、声など様々な配慮をした中でしたが、参加された保護者の皆様のご協力があり、滞りなく終了しました。ありがとうございました。そして、おめでとうございます。

新学期直前!アレルギー対応研修

いよいよ明日から令和3年度の新学期がスタートします。

前日準備で登校してきた6年生がこの日は大活躍。八小の子供たちを受け入れる準備は整いました。

そして、入学式の準備を終えた体育館では、安全安心な学校づくりのために欠かせない大切な研修、アレルギー対応研修を実施しました。新しい1年、新しい気持ちでスタートします。子供たちの登校が楽しみ!本年度もよろしくお願いします。

修了式

抜けるような青空の下、令和2年度の修了式が行われました。ソーシャルディスタンスを取りながらも、全校児童700名近くが久しぶりに校庭に並ぶ姿は壮観です。各学級の代表児童による修了証の授与、校長先生のお話し、代表児童の作文が続き、学年終えた充足感、春休みの楽しみにどの子も満面の笑顔でした。持ち帰る通知表、ぜひ保護者の皆様の言葉で、もう一度子供たちの頑張りを称えてください。

卒業式予行

3月23日(火)、本番には出席できない5年生も参加し、卒業式の予行を行いました。短い練習期間にもかかわらずきびきびとした態度で真剣に臨む6年生、まっすぐに見つめ学校のリーダーとしてのバトンを受け継ぐ5年生の姿に教員は胸が熱くなりました。

ESD研究視察

令和元年度、2年度、日野第八小学校は東京都の「持続可能な社会づくりに向けた教育推進校」として「ESD」(持続化の名開発のための教育)の研究実践に取り組んできました。今年の発表は新型コロナウイルス感染症拡大防止のためにホームページでの紙上発表となりましたが、持続可能な未来を創る子供たちについて知りたいと、遠く九州は福岡県大牟田市の大牟田中央小学校から、視察の先生方が来られました。研究発表は終了しましたが、これからも日野第八小学校は持続可能な未来を担う児童の育成に取り組んでまいります。

たちばな学級 お別れ会・修了式

18日にたちばな学級でお別れ会を行いました。

6年生に感謝の気持ちを伝え、卒業をお祝いするために、1~5年生でグループに分かれ、ゲームなどの出し物をしました。

なぞなぞやイントロクイズなど、自分の席で楽しめるゲームをみんなで仲良く楽しく取り組むことができました。お別れ会の最後には6年生からのメッセージと卒業制作の贈呈がありました。6年生とお別れするのは寂しいですが、心に残る思い出ができました。

本日、24日は修了式でした。感染症拡大予防のため、例年のような学習や行事はできませんでしたが、一人一人が大きく成長し充実した1年になりました。

通知表を受け取る顔も誇らしげでした。春休みには、次の学年の準備をして、健康・安全に気を付けて過ごしてほしいと思います。

6年生 奉仕活動(卒業制作)

運動会の入退場門は「春夏秋冬」がテーマです。

4つの門はそれぞれ、春は蝶、夏は太陽、秋は紅葉、冬は雪の絵がデザインされ、テーマに合った色に塗られています。

デザインから色の調整まで6年生が頑張って製作してくれました。

ビオトープの看板は、ビオトープに集まる生き物たちがテーマです。

本日、用務主事さんがビオトープ入り口に取り付けてださいました。

カラフルな色使いで、見ていて楽しくなる看板が出来上がりましたので、

ぜひご覧ください。

小学校6年間お世話になったお礼として、感謝の気持ちを込めて制作された卒業制作。巣立つ6年生の代わりに今後の八小をしっかりと支えてくれそうです。

給食だより(カラー版)

調理員さんへのインタビューや各校自慢のメニューなどが掲載されています。

ぜひご覧ください。

R2給食だより1-2ページ.pdf

R2給食だより3-4ページ.pdf

ステップ教室 音楽発表の準備

大きな楽器や重たい楽器を音楽室から体育館へ運びました。

「こっち持って。」「大丈夫?」と声を掛け合うなど、頼もしい姿も見られました。

2年生 図工 ともだち見つけた!

2年生は「ともだち見つけた!」という題材に取り組みました。

学校の中にいるすてきなともだちを見つけよう!

身近なものに注目し、顔に見えるものを探してスケッチをしました。

さっそく「ともだち見つけた!」の声がたくさん聞こえ始めました。

扉の取っ手を横向きに見ると…

パンジーってよくみると…

いつも使っている鉛筆削りは…

テントウムシの背中に…

いろいろな表情のともだちの顔が見えてきます。

発見したともだちを素敵なスケッチにしてくれました。

ビオトープの巨人

かしたろうくん(加湿器の吹き出し口)

かげおおかみ(木の影がオオカミに見えた)

などなどおもしろいネーミングもたくさん。

大きなともだちも、とても小さなともだちも

あっという間にみつけてくる子供たちの

発想力に感心しました。

3年生 図工「いろいろうつして」

図工の時間に紙版画の学習をしました。

作りたいものの下絵に描く、下絵を基に部分毎に画用紙を切る、切り取った部分を貼り付けるなど、手順がたくさんありましたが、どの子も集中しながら版作りに取り組みました。

「凹凸部分がインクを付けたときに写る」ということイメージすることが難しい子もいましたが、自分の思った通り刷り上がり納得する子が多かったです。その後の模様作りでは、家庭から用意した梱包材や段ボールなど、ものの材質の特徴を生かして絵の具で色とりどりに模様をつけました。

完成した作品は、教室の中で鑑賞会を開きました。

ソーシャルディスタンスを意識しながら、友達の作品を見ていました。「もう少しゆっくり見たかった。」と言う意見が出るほど、子どもたちは友達の作品へ興味をもちながら鑑賞していました。

東日本大震災から10年目に寄せるメッセージ

「被災地に学ぶ生きる力プロジェクト 」日野市立中学校の取組

東日本大震災から十年の月日が流れました。2014年に始まった「被災地に学ぶ生きる力プロジェクト 」では、日野市の中学生が宮城県気仙沼市を訪問し、現地の方々から震災についての話を直接伺い、どのような思いで復興を遂げてきたのか学んできました。私たちはこのプロジェクトを通し、これからどう生きていくのか、中学生として今何をすべきか、どんなことができるのか気仙沼の中学生と共に考えてきました。

五年間の活動を通して、私たちは「命の大切さ」「交流することの大切さ」「伝えることの大切さ」に気づきました。過去の震災から得た教訓を未来につなぎ、中学生の私たちがこれからの未来を創っていく、そんな思いから、2019年にプロジェクト名を「未来につなぐ創造力プロジェクト」に改め活動してきました。

震災から十年経過し、震災を知らない世代が間もなく中学生になろうとしています。震災を風化させないためにも、私たちは過去にしっかりと目を向け、未来へとつなげていかなければなりません。私たち中学生が中心となって未来に向けて発信していくことが震災十年目となる今の目標です。

「3.11を忘れない」これを合言葉に、よりよい未来を創っていけるよう、私たち中学生一人一人が今自分にできることを考え、共に行動していきましょう。

震災メッセージ .pdf

たちばな学級 レインボーハウスオンライン交流

たちばな学級では、毎年レインボーハウスとの交流を行ってきました。今年度は感染症予防のため訪問ができなくなったため、オンラインでの交流を行っています。

今回は2回目の交流です。前回留学生からの話を伺った後、全校に呼び掛けをして集めた募金をレインボーハウスへ報告しました。

本来ならば直接届けたいところですが、テレビ画面を通してメッセージと、総合的な学習の時間で取り組んだ国調べの発表、トーンチャイムの演奏を行いました。

顔を合わせての活動はできませんでしたが、たちばな学級の思いはしっかりと伝わったと感じました。

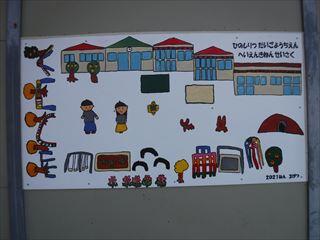

1年生と第五幼稚園との交流

この3月末に閉園となる第五幼稚園の園児たちが描いた「第五幼稚園の絵」が、3月8日(月)に八小の体育倉庫の側面に飾られたので、まずは、そのお披露目をしてもらいました。

その後、額縁に入った絵の写真を園児から手渡されました。

校舎内に飾らせていただきます。

その後、園児と1年生が小グループに分かれて、校庭で遊びました。

5年生 社会科見学

3月4日(木)、社会科見学に行きました。行先は”カップヌードルミュージアム横浜”と”かわさきエコ暮らし未来館”です。1月に行く予定だったのが延期になり、やっと行くことができました。

カップヌードルミュージアム横浜では、インスタントラーメンの歴史を知り、その後にオリジナルのカップ麺づくりをしました。容器にそれぞれがイラストを描き、スープの粉末、具材を選びました。「どれにしようかな。」や「これおいしそう!」など、楽しそうに選んでいました。

午後はかわさきエコ暮らし未来館へ。太陽光パネルやゴミの分別施設の見学、エコに関する体験をしました。子供が言った「ゴミ臭い」の言葉に係の方からこんなお話が。「ここはプラスチックと紙ごみの施設だからゴミ臭いはずがないんだよ。ゴミ臭い理由は、プラスチックのお弁当箱をきれいに洗っていないから生ゴミが残って臭いんだよ。」ということを聞きました。

改めて分別の大切さ、環境を守るためにできることは何かを考えることができました。

4年生から6年生へのプレゼント

今年度は、各学年から手紙やカレンダーのプレゼント、掲示のプレゼントを6年生に送りました。

4年生は、西階段に花をテーマにした掲示を作成しました。

花をテーマにしたのは、八小の校庭の桜の木々を忘れてほしくないという思いからです。学級ごとにデザインを決めて、作成しました。

階段を通るたびに掲示物を嬉しそうに見つめる6年生たちでした。

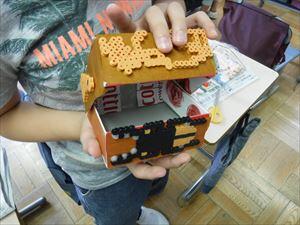

ステップ教室 グループ授業

今週はアイロンビーズを使って、作品づくりをしました。

手先を使った細かい作業に落ち着いて取り組むことや、決められた時間の中で見通しを持って作業をすることなどを意識して挑戦しました。

授業の最後にはお互いの作品を見せ合いました。子どもたちからは、「すごい。」「上手!」などの言葉が聞こえました。

今年度最後の委員会活動

6年生は小学校に関わる仕事の締めくくりとなっていきます。

5年生は最高学年に向けて、6年生から仕事を引継いでいきます。

広報委員は1年間の振り返りと、校内の掲示物の取り換えや点検を行いました。

代表委員会では、3月3日の引継ぎ式にむけて練習を行いました。

初めての映像配信の練習のため緊張した面持ちでしたが、頑張って練習をしていました。本番が楽しみです。

3年生 総合的な学習の時間「住みやすい町ってなんだろう」

自分で決めた、パラリンピックの競技について調べる活動を通して、「視覚障がい」「肢体不自由」「聴覚障がい」のことを「知る」段階から学習を始めています。

視覚障がいの方の理解を進めることをねらいとして、パラスポーツの「ゴールボール」を体験しました。

担任が転がす音が鳴るボールを集中して聞き体で止めたり、見ている子たちも担任からの合図があるとピタッと黙って友達を応援したりしました。

「選手たちは、見えないのに素早く動けてすごいと思った。」と、以前見たゴールボールの試合の様子を振り返った感想や「見えないことは怖かった。」「難しかった。」など振り返り、体験を通して子どもたちはいろいろなことを感じることができました。

また、普段生活している中での疑問や気になることについても考えました。子どもたちがもった疑問や気になることを大切に、学習を進めていきます。

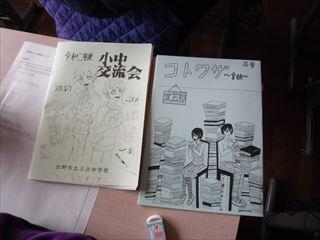

6年生 小中交流会

本日6時間目に、6年生が三沢中学校と小中交流会を行いました。

三沢中学校の生徒会の7名が、6年生の教室を訪れてくださいました。

三沢中学校の学校紹介をスライドを見せながらお話してくださったり、部活動の紹介は、ビデオ撮影をしてきてくださったりして、とても分かりやすかったです。また、クイズも出していただき、楽しく三沢中学校のことが知ることができました。

6年生は最後のお礼の言葉で、「今まで中学校に行くことに不安を感じていましたが、今日、三沢中学校のことがたくさん知れて不安がなくなり、中学校へ行くことがとても楽しみになりました。」と伝えていました。

よい機会を与えていただき、ありがとうございました。

生徒会のみなさんのような立派な中学生になれるよう、残り19日の小学校生活を大切に過ごしていきたいと思います。

たちばな学級 昔遊び

たちばな学級では、生活単元学習の時間に昔遊びをしています。

3~6年生がグループに分かれて、けん玉・こま・お手玉・あやとりをしました。こまにひもをまくのにも悪戦苦闘し、なかなか回すことができずくじけそうになる子もいましたが、繰り返しチャレンジして見事に回すことができました。

けん玉やお手玉、あやとりも、始めのうちはうまくいかなくても、繰り返し挑戦することで上手にできるようになる子がたくさんいました。「初めて回せたよ」、「こうするとうまくできるよ」、と喜びの声が聞こえてきました。

タブレットやテレビゲームとは違う、伝統的な遊びを楽しむよい機会となりました。

5年 ミシンにトライ!

5年生の家庭科の学習では、ミシンを使ってエプロンづくりに挑戦しています。

上糸や下糸の入れ方に苦労し、一生懸命取り組んでいました。ミシンが動いたころには「動いた!」と感動していました。

回を重ねるごとにミシンの扱いが上手になりました。

世界に一つのオリジナルエプロンを思い思いに製作しています。

ステップ教室 ピタゴラリレー

ステップ教室のグループの授業では、ピタゴラリレーをしました。

筒でできたレールを手で持って、友達と協力してコースを作り、ピンポン玉などをゴールに向けて運びました。

チームの友達を積極的にフォローし合う経験ができました。

あったか言葉をかけあって、気持ちよく協力できたおかげか、子どもたちからは「またやりたい。」「今度はもっと、遠いところから…。」などの言葉も聞こえました。

PTA主催イベント「ふれあい動物園開催決定」

下記の日程で八小校庭をお借りして「ふれあい動物園」を行います。

ご参加希望の方は、学級で配布されるお手紙をよくご確認の上、申込書を持ってお集まりください。

日 程:6月28日(土)9:30~11:30 雨天中止

場 所:日野第八小学校 校庭

対 象:日野第八小学校児童とその家族

参加費:会員無料/会員外 1名200円

※申込書忘れ、記入漏れ等は安全の為参加をお断りする場合があります。

ご不明点等ありましたら、PTA窓口メールまでご連絡ください。

hino8pta@googlegroups.com

PTA会員の皆様

この度、令和7年度定期総会表決の締め切らせていただきました。

211名の回答を頂き、全案件が可決されました。

ご協力ありがとうございました。

日野第八小学校PTA

会長 池田ゆきの

令和6年度 日野第八小学校 PTA

「PTA規約、細則、要領、しおり」

ご確認ください。(令和6年5月更新)

(引き続き)

PTAメールをご覧ください。

学校へご来校いただく際に…

学校はお車でのご来校を原則禁止しております。また、近隣道路などへの駐車も絶対におやめください。自転車で来校される際は、必ず正門から入り、所定の位置に駐輪してください。北門付近への駐輪もおやめください。何卒よろしくお願いいたします。