文字

背景

行間

学校の様子

1年生 リトルホース

飼育員さんの説明を受けた後、餌やり体験、引馬体験、写生の3つの活動を楽しみました。

馬の頭を撫でる前は、怖がっていた子どもも触ってみると、「ふわふわしていて気持ちよかった~!」「かわいかった~!」ととても嬉しそうでした。

2頭がびっくりしないようにと、大きな声を出さない、ゆっくりと顔の前から近づくなどの約束をしっかりと守り、無事リトルホース体験を終えることができました。

リトルホースとお別れした後、子どもたちから「また会いたいな」「元気でいてほしいな」というような微笑ましい声も聞こえました。

6年外国語 「My town is beautiful. おすすめの場所」

学習内容をもとに、日野市在住の海外の方に子供たちが自分の日野市のおすすめの場所を英語で紹介しました。新型コロナウイルス感染症の影響もあり、対面式ではなく、ZOOMを利用して実施しました。

お相手は、日野市やその近辺にお住まいのチュニジア・インド・モロッコ出身の3人です。自分の言葉が相手にしっかり伝わるように、それぞれのグループで紹介の言い方をたくさん練習しました。ZOOM交流本番では、「clear voice」「slowly」「eye contact」に注意しながら、多摩動物公園や、百草ファームなど、日野市のおすすめの場所について英語で説明することができました。3人とも、「教えてくれてありがとう。ぜひ行ってみたい!」と喜んでいました。

ZOOM交流終了後、児童の振り返りには、「自分達の英語が伝わってよかった。」「今度は実際に会って話したい。」「またやりたい。」と、英語でのコミュニケーションに自信がついた様子が伺えました。

5年生 めだかの観察

今日は、メダカのたまごが変化していく様子を

双眼実体顕微鏡と解剖顕微鏡を使って観察しました。

時間をずらして、全クラスの児童が観察しました。

子どもたちからは

「血液の流れる様子が見られて、すごいと思った」

「ちょっとの日数の変化で変わっていくのに驚いた」

「生命の不思議を感じた」

などの感想が出ていました。

たくさん成長してほしいものです。

ネイバーズファーム見学

普段よく見かける畑とは違うビニールハウス栽培の様子を見て、「葉っぱが大きい!」「土がないよ?!」と驚きの連続でした。

”採れたての野菜を新鮮なまま多くの人に届けたい”という思いから、販売機を活用して売っていることなどを知り、生産者の願いも知ることができました。

また、野菜を売るために工夫していることもたくさん教えていただき、子供たちもとても参考になった様子でした。

「今後、買いに来てみようかなあ!」「また来てみたい!」と子供たちにとってもより身近に感じた活動だったようでした。

6月の避難訓練

今日の1時間目に避難訓練がありました。今回の避難訓練は地震発生後、理科室で火災が起きた想定で行われました。

「避難訓練はいつも100点でなければならない」との校長先生のお話で、有事に向けて身が引き締まりました。

6年書写「きずな」

6年生になって1回目の書写で取り組んだのは「きずな」です。

ひらがならしい丸みを意識しながら仕上げました。

1時間という短い時間の中で集中して取り組みました。

「うまくできた!」と満足そうにしている子、「今回はちょっとな…。」とうまくいかなかった様子の子など、さまざまでした。

今後も字形を意識しながら取り組みます。

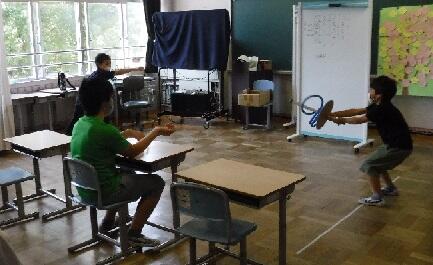

ステップ教室 グループの授業

今週のグループの授業では、リングキャッチをしました。

子どもたちは相手の様子を見て、「行くよ!」「どうぞ。」と声を掛け合って取り組んでいました。

また、淡々と進めるだけでなく、失敗したときにも、「おしい!」「でもさっきよりよかったよ。」などの優しい言葉をかける様子が見られました。

相手を思いやることができた経験を、色々な場面で活かしていってほしいです。

1年 あさがおのかんさつ

大きくて立派な葉っぱがたくさん出ているところを見た子どもたちからは、

「すご~い!」「こんなに大きくなった!」「森みたい。」

と、驚きと喜びの歓声が。

伸び伸びと育っている様子は、どこか1年生の子どもたちに似ているような気がします。

この調子ですくすくと育ってほしいですね。

給食委員会の活動

給食委員会では、今週1週間、給食ワゴンの片づけ方チェックを行っています。感染症対策の為、ワゴンには触らずに目視で確認しながら、お皿はきれいに重ねられているか、フォークや箸の向きはちゃんとそろっているか、全クラスのワゴンを給食委員会がしっかりチェックしています。

「1年生、毎日片づけがんばっているね。」「このクラス、昨日よりもきれいに片づけられていたね。」と、今日も学校全体の片づけ方の状況を把握しながら活動しました。

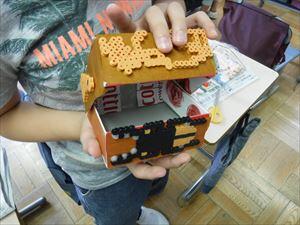

ティッシュ箱で小物箱

「新しい箱ができて嬉しいな。」「何を入れようかな。」などわくわくの気持ちもいっぱいでした。

PTA秋祭り開催のお知らせ

日時:11月22日(土)14時~16時

場所:日野第八小学校校庭(雨天:校舎)

PTA会員の皆様

この度、令和7年度定期総会表決の締め切らせていただきました。

211名の回答を頂き、全案件が可決されました。

ご協力ありがとうございました。

日野第八小学校PTA

会長 池田ゆきの

令和6年度 日野第八小学校 PTA

「PTA規約、細則、要領、しおり」

ご確認ください。(令和6年5月更新)

(引き続き)

PTAメールをご覧ください。

学校へご来校いただく際に…

学校はお車でのご来校を原則禁止しております。また、近隣道路などへの駐車も絶対におやめください。自転車で来校される際は、必ず正門から入り、所定の位置に駐輪してください。北門付近への駐輪もおやめください。何卒よろしくお願いいたします。