文字

背景

行間

学校の様子

6年生 日光移動教室⑩

湯滝からスタートして、小滝、泉門池、戦場ヶ原、赤沼まで約4.5kmの距離をハイキングをしました。

ネイチャーガイドさんのお話を聞きながら、普段見慣れない動植物の音や匂い、手触りなど、感想を伝え合っていました。

ゴールした子供たちの表情は、達成感に満ち溢れていました。

6年生 日光移動教室⑨

2日目の朝食です。

子供たちは楽しそうに会話をしながら食事をしています。

6年生 日光移動教室⑧

おはようございます。

子供たちは6時頃起床し、宿舎前にて朝会を行いました。

こちらは涼しくとても爽やかな天気です。

子供たちからは、「一年生からもらった『てるてる坊主』が効いたのかも!」という会話が聞こえてきました。

今日はハイキングがあるので、歩き方のマナーなどを確認しました。

6年生 日光移動教室⑦

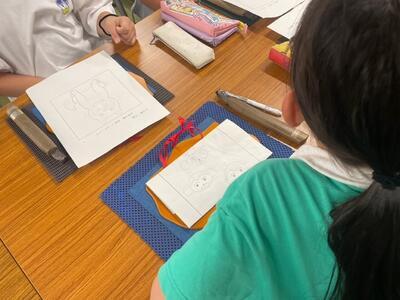

夕食の後は、日光彫りの体験をしました。

お盆、手鏡、プレート、ミニアルバムの中から基となる作品を選びました。

自分だけのオリジナルの作品を作ることができるため、子供たちはワクワクした表情を浮かべています。

6年生 日光移動教室⑥

クラスごとに入浴した後、学年全員が食堂に集合し、夕食をいただきました。

美味しい夕食に、子供たちの会話も弾んでいます。

6年生 日光移動教室⑤

華厳の滝を見学した後、明日の天候が心配されるため、予定を前倒しして三本松に行き、男体山をバックに集合写真を撮りました。

6年生 日光移動教室④

いろは坂を通り、華厳の滝に到着しました。

道中では鹿や猿を見ることもでき、バス内では歓声が上がりました。

華厳の滝の辺りは濃い霧に包まれており、気温もぐっと低くなりましたが、大迫力の滝を前に釘付けの子供たちでした。

6年生 日光移動教室③

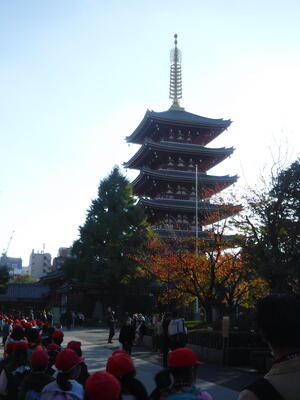

昼食を終え、日光東照宮へ到着しました。

陽明門や三猿、眠り猫、鳴龍など、建造物や彫刻等を見てまわりました。

事前に調べたことを実際に目にしながら、お互いに感想を伝え合っていました。

6年生 日光移動教室②

日光までの道中も滞りなく進み、予定時刻よりも早く昼食場所「レストセンター福助」に到着しました。

昼食はカレーライスをいただきました。

6年生 日光移動教室①

6年生は、今日から2泊3日で日光移動教室に行ってきます。

出発式の様子です。

みんなでスローガンを確認し、気合を入れました。

早朝から見送り等、ご協力いただきありがとうございました。

日光移動教室 出発式

早朝から降り続いていた雨も止み、無事に出発式を迎えました。

日野八小の6年生として自覚をもちながら、楽しく思い出をたくさんつくってほしいです。

ワクワクした表情を浮かべながらバスへ乗車しました。

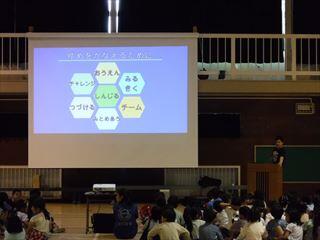

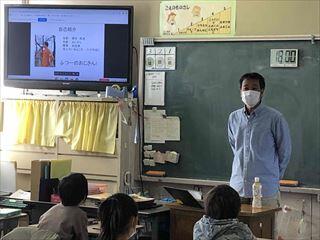

笑顔と学びの体験活動プロジェクト

東京都教育委員会の事業である「笑顔と学びの体験活動プロジェクト」を、日野八小で行いました。

このプロジェクトは、「さまざまな体験活動を通じて、子供たちが豊かな心を育むとともに、自らの感覚や行為を通して実感することで理解を深め、新たな気付きを得られるようにする事業」として実施しています。

講師には、2016年のリオデジャネイロオリンピックの体操団体で金メダルを獲得した、田中佑典選手をお迎えしました。

田中選手は、オリンピックに出場した時のことや、そこに至るまでにご自身が行ってきたこと等をお話ししてくださいました。

夢をかなえるためには「チャレンジする力」「努力し続ける力」「自分を信じる力」等、様々な力を付けていくことが必要だと教えていただきました。

その後は、田中選手にマット運動の基本的な技を見せていただきました。

「基本が大事だよ。」という田中選手の言葉を、みんな真剣に聞いていました。

さらに、発展技としてバク転やバク宙等のダイナミックな技も見せていただき、会場中が大興奮でした。

また、子供たちの質問にも一つ一つ丁寧に答えていただきました。

「どうしてそんなに頑張れたのですか?」という質問に対して、「体操が好きだからだよ。みんなも好きなことを見つけて、一生懸命頑張ってね。」というあたたかいメッセージもいただきました。

最後には、リオデジャネイロオリンピックの金メダルも見せていただき、ハイタッチを交わしてお別れしました。

今回のプロジェクトで、田中選手から教えていただいたことを忘れず、夢に向かって勉強にも運動にも頑張ってほしいと思います。

田中佑典選手、これからも頑張ってください!!

八小のみんなで応援しています!!

6年生 日光移動教室に向けて

いよいよ来週、6年生は二泊三日の日光移動教室に行きます。

充実した三日間となるよう、6年生全体でめあての確認を行いました。

また、実際に班ごとに並ぶ練習なども行い、時間を守って行動することの大切さについて、担当の先生から話を聞きました。

生活班、行動班と、自分がどこに並ぶのか、また自分の役割は何か、それぞれ班ごとに分かれて確認をしました。

日光移動教室に向けて、楽しく安全に、そして協力し合って主体的に動くために準備を進めていきます。

第2回 なかよしプレイタイム

今年度2回目の「なかよしプレイタイム」がありました。

1回目と比べると移動もスムーズにでき、6年生を中心に準備も素早く行うことができました。

前回とは違った遊びを行い、それぞれの班で「もっと楽しい遊び」になるように工夫している姿が見られました。

「もう終わり?」という声が聞こえてくるほど、夢中になって楽しく遊んでいた子供たちでした。

今回も、活動の最後には班ごとに集まって振り返りを行い、次回に向けた話し合いをしました。

また、片付けは5年生が中心となって行いました。

「なかよしプレイタイム」を通して、各学年の役割を果たす姿が見られ、大変嬉しく思います。

4年生 空手道体験教室

「空手道を知ってもらいたい」「日本の文化を知ってもらいたい」と、日野市空手道連盟の方々が講師として学校に来てくださり、礼節や空手の型について教えていただきました。

立礼と座礼があること、立ち方にもたくさんの種類があること・・・いろいろなことを教えていただき、実際に体験しました。

腕の位置、足の動かし方など、普段行わない動きもあり、「難しいなあ・・・。」と言っている姿も見られましたが、楽しく取り組むことができました。

最後には大きな声で「ありがとうございました!」とお礼を言うことができました。

終わった後には、「やったことなかったけど、やってみたら意外と楽しかった。」や「習っている空手の基本稽古や立ち方が違って、難しかったです。」といった感想が聞かれました。

日本の文化に触れることができて、楽しかったようです。

校内研究会(3年生 研究授業)

今年度2回目の研究授業は、3年生の器械運動「鉄棒運動」の学習です。

3人のグループで、技を見合ったり、アドバイスをしたりしながら、活動を進めました。

『今日の一技』では、「膝かけ振り上がり」のポイントを確認し、練習に取り組みました。

その後の『チャレンジタイム』では、自分でチャレンジする技を決め、あと少しでできそうな技に取り組みました。

友達に励ましてもらったり、先生に補助してもらったりすることで、「やった!」「できた!!」という歓声も聞こえてきました。

研究協議会では、講師の先生から、鉄棒運動の指導や授業改善のためのポイント等についてご指導いただきました。

今後も「子供が活躍する体育の授業づくり」に努めていきます。

5年生 八ヶ岳移動教室⑪

1泊2日の全行程を終えて、16時30分頃学校に到着しました。

たくさんの保護者の方や先生方に迎えて頂き、帰校式を行いました。

ご家庭で、たくさんのお土産話を聞いていただければと思います。

保護者の皆様には、当日までの体調管理や準備等、ご協力いただきありがとうございました。

5年生 八ヶ岳移動教室⑩

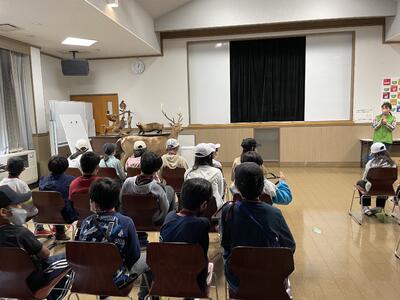

ふれあいセンターでは展示物と映像の見学をし、八ヶ岳の自然や生き物について学びました。

ふれあいセンターで見学をした後、バスに乗りました。

談合坂パーキングエリアに寄った後、学校に到着の予定です。

5年生 八ヶ岳移動教室⑨

まきば公園で動物を見た後、昼食を食べました。

自然の中で食べるお弁当は、より一層美味しかったです。

5年生 八ヶ岳移動教室⑧

悪天候のため行程を少し変更し、閉校式の前に宿舎の周りを散策しました。

閉校式で宿舎の方に挨拶をした後で、美しの森を歩き、頂上で写真撮影をしました。

5年生 八ヶ岳移動教室⑦

八ヶ岳移動教室2日目の朝です。

朝の集いでは、先生から改めて「時間を守ること」についての話を聞きました。

2日目は、5年生全員が意識して行動してほしいと思います。

朝食では、鮭や納豆が出ました。

感謝の気持ちを込めていただきます。

5年生 八ヶ岳移動教室⑥

雨天のため、キャンプファイヤーは室内で行われました。

キャンプファイヤー係を中心に、「協力の火」「友情の火」「全力の火」を囲んでダンスやレクを楽しみました。

5年生 八ヶ岳移動教室⑤

夕食の様子です。

食事係が早い時間から準備をし、自分の班の友達を席まで案内しました。

片付けや掃除をしっかりとすることで、宿舎の方々に感謝の気持ちを伝えたいと思います。

5年生 八ヶ岳移動教室④

宿舎に到着しました。

開校式では、宿舎の方に挨拶をしました。

時間やルールを守ることを目標に生活します。

5年生 八ヶ岳移動教室③

牧場での体験の後は、みんなで昼食を食べました。

牧場の方のお話を受け「命をいただきます」という気持ちをもって食べました。

5年生 八ヶ岳移動教室②

滝沢牧場に到着しました。

標高が高いため、とても涼しいです。

牧場の方からお話を聞いた後、乳搾りや乗馬の体験をします。

5年生 八ヶ岳移動教室①

5年生は、今日から一泊二日で八ヶ岳移動教室に行ってきます。

校庭での出発式の様子です。

見送りに来てくれた家族や先生方に元気に挨拶をして、出発しました。

4年生「水道キャラバン」

4年生は社会で「水はどこから」という学習をしています。東京都の水道水源林やダムのこと、浄水場の役割を調べました。その一環で「東京都水道局」の出前授業がありました。

まずは「水はどれだけ使われているか。」を知りました。

「牛乳パック〇本分」と分かりやすい本数で表されると「すごい!たくさん使われている・・・!」とびっくりした様子でした。

泥水が綺麗になるまでの過程を見ました。浄水場で行われていることを再現してもらいました。「綺麗な水になっている!」と感動していました。

最後に何名か、感想を言いました。

「改めて水を大切にしないといけないと思った。」

「泥水が綺麗になるまで、すごい大変な作業がされていると思った。水道管にひびが入ったり地震が来たりしたらすぐに点検しないといけないって大変だと思った。」

日頃から「これはSDGsだね。」や「水は大切にしないと。」と言っている児童が多い4年生。水を綺麗にする方法や水を大切にしないといけないことを改めて学ぶことができました。

※掲載した写真について、他への転用はご遠慮ください。

校内研究会(5年生 研究授業)

本校は、「令和4・5年度 日野市研究奨励校(授業改善:体育)」及び「令和5年度 東京都小学校体育研究会研究協力校」として、体育科の授業研究に取り組んでいます。

今年度1回目の研究授業は、5年生のボール運動「ソフトバレーボール」の学習です。

授業を重ねる度に、次の行動に素早く移るこどができるようになり、技能も着実に向上しています。

研究授業では、「チームの作戦を実行して、勝利を目指そう」と、子供たちはお互いに教え合い、励まし合いながら、意欲的に活動していました。

振り返りでは、作戦の良かったところや次回に向けての改善点等をチームで話し合い、次回の授業に向けてさらにみんなで協力して頑張ろうとする姿も見られました。

研究授業の後は、授業改善に向けて研究協議会を行い、教員同士で学びを深めました。

これからも「子供が活躍する体育の授業づくり」の研究を進めていきます。

体力テスト

1年生と6年生、2年生と5年生、3年生と4年生の組み合わせで、体力テストを行いました。

なかよし班のメンバーで実施したこともあり、上の学年の児童が下の学年の児童にやり方を教えてあげたり、記録を取ってあげたりする等、ここでも異学年の交流を深めることができました。

今回の体力テストの結果を基に、本校の子供たちの体力の傾向を捉え、課題を解決したり、よいところを更に伸ばしたりすることができるよう、体育の授業を工夫する等して取り組んでいきます。

3年生 自転車安全教室

3年生は自転車安全教室を行いました。

日野警察署の方から自転車の正しい乗り方や点検の仕方、道路標識について説明をしていただきました。

実際に自転車に乗って校庭を走った際は、ポイントごとに右・左・右後ろと確認をし、安全に気をつけながら走行することができました。

今日学んだことを生かして、安全に気をつけて過ごしてほしいと思います。

5年生 図工「糸のこスイスイ」

初めての電動糸のこぎりに挑戦しています。

手挽きのこぎりでは切ることのできなかった曲線を表すことができるため、より複雑でおもしろい形を目指して集中していました。

切った板に切り込みを入れて組み立て、絵の具で色を塗り立体的な飾りをつくっていきます。

できた形を何かに見立てて絵を描く児童もいました。

完成がとても楽しみです。家に持ち帰った際には、ぜひ飾っていただけたらと思います。

音楽集会

今年度最初の音楽集会を行いました。

全校で集まって行うのは、実に3年ぶりのことです。

歌い方や表情を意識して歌うことを確認し、「校歌」と「八小の未来」を全校で歌いました。

「校歌」は学校生活の様々な場面で歌われますが、入学して一か月の1年生が、覚えたての校歌を元気よく歌っている姿が大変立派でした。

「八小の未来」は、50周年記念式典の際に披露された歌です。

今も、朝の登校時に放送で流れ、みんなの気持ちを明るくしてくれます。

どちらの歌も、八小の大切な歌です。

これからも歌詞の意味を考えながら、みんなで気持ちを込めて歌っていきたいと思います。

第1回 なかよしプレイタイム

異学年のなかよし班で取り組む「なかよしプレイタイム」がスタートしました。

プレイリーダーの6年生が、1年生を教室まで迎えに行き、活動場所まで案内してくれたおかげで、どの班も時間通りに始めることができました。

なかよしプレイタイムでは、全部で20以上の運動遊びの中から、どの遊びをするかを選び、遊び方を工夫しながら楽しみます。

校庭だけでなく、体育館でも様々な運動遊びを行い、どの子も楽しそうに取り組んでいました。

活動を終えた後は振り返りを行い、次の遊びを選びました。

「今よりもっと楽しい学校をつくる」ために、これからも6年生を中心に取り組んでいきます。

4年生 校外学習

4年生は、校外学習で高尾山に行きました。

前日の雨が嘘のような晴天の中、高幡不動駅まで歩き、電車に乗って高尾山口駅まで行きました。

いよいよ山頂目指して出発です。

前日の雨の影響で、所々ぬかるんでいましたが、みんなで声をかけ合いながら歩きました。

そして、全員が山頂に到着しました。

景色が素晴らしく、富士山もよく見えました。

また、頑張って登った後のお弁当の味は格別でした。

帰りはリフトに乗り、学校へと帰りました。

『自分をバージョンアップしよう!』という校外学習のめあても、ほとんどの子が「達成できた!」と答えていました。

高尾山に登り、前よりも強く、優しく、大きくなった4年生でした。

4年生 図工「色合いひびき合い」

絵の具が混ざり合っていく様子の美しさを味わう活動をしました。

小さな紙の上で絵の具を混ぜ、混ざりきる前の様子を紙に残しました。

つくり終えたカードを、班ごとに並べて鑑賞をしました。

カードの色をじっくりと見て、時間帯や季節、明度などテーマを決めて並び替える様子が見られました。

「きれい!」「おもしろい!」と感じた気もちを、一人一人大切にしてほしいなと思います。

委員会紹介集会

朝の時間に、オンラインで委員会紹介集会を行いました。

代表児童は、朝の支度を素早く済ませ、体育館に集まって事前に確認を行いました。

本番は、集会委員会の司会で進行し、委員長と副委員長が中心となって、各委員会の仕事内容やみんなへのお願い等を話しました。

日野第八小学校の今年度の委員会は、全部で10ありますが、「今よりもっと楽しい学校づくり」に向けて、どの委員会も堂々と発表することができました。

高学年の頼りがいのある姿に、低・中学年のみんなも憧れの思いをもったことでしょう。

これからもみんなで協力しながら、頑張って活動してほしいと思います。

第2回 なかよしタイム

今年度2回目の「なかよしタイム」を行いました。

今回は班ごとに教室に集まりましたが、ここでも6年生が活躍しました。

1年生を活動場所まで案内するため、教室まで来てくれました。

本当に頼もしいリーダーです!

活動場所の教室では、まず今日の活動内容についてオンラインで確認をしました。

その後、リーダーを中心に「班の名前」と「やりたい遊び」について話合いました。

班の名前は、「食べ物」「乗り物」「動物」と、みんなが好きなものの中から決めていきました。

話合いが終わった後は、6年生が1年生を教室まで連れて行ってくれました。

次回の活動で、班のみんなで遊ぶのが、今からとても楽しみです!!

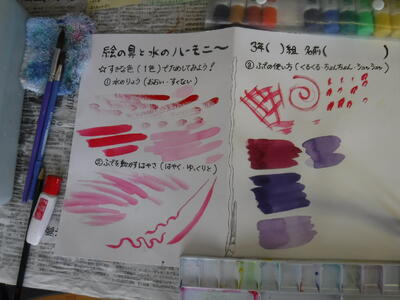

3年生 図工「絵のぐ+水+筆=いいかんじ!」

3年生の図工室での様子を紹介します。

初めての図工室での授業に緊張しながらも、意欲的に取り組んでいました。

低学年から経験のある絵の具を、絵の具を溶かす水の量や動かす筆の速さなどを変えながら1枚の絵を描きました。

「くるくる描いた模様から、かたつむりのお話にした!」「筆をちょんちょんと動かしたら雨みたいになった!」などと、できた模様から表したいことを思いつく様子が見られました。

1年生 交通安全教室

1年生が安全に登下校できるように、交通安全教室を行いました。

最初に交通安全に関する動画を鑑賞し、日野警察署の方から交通ルールについてのお話を聞きました。

横断歩道の手前で止まって、左右を見て車が来ないことを確認し、渡る合図のために手を挙げること等を教えていただきました。

その後は、模擬信号を使って実際に歩行・横断の練習をしました。

教わったことを意識して、みんな上手に安全確認ができていました

これからも楽しく学校生活を送るために、交通ルールをしっかり守って登下校してほしいと思います。

1、2年生交流会

1、2年生の交流会で、校庭でグループ遊びをしました。

最初にグループのメンバーで自己紹介をして、お互いの顔と名前を覚えました。

2年生が1年生を優しくリードしてくれたおかげで、1年生も安心して活動することができました。

今後も異学年交流を通して、子供たちにとって、学校がもっと楽しい場所になるようにしていきます。

今年度1回目のなかよしタイム

日野第八小学校では、異学年交流を目的として、なかよし班(縦割り班)に分かれて活動をしています。

今年度は、「なかよしタイム」という名称で、朝の時間や休み時間(なかよしプレイタイム)に月一回程度の活動を予定しています。

今回は1回目の活動ということで、まず自分がどの班で、どこに集まるのかが分かるように、6年生が1年生を教室まで迎えに行ったり、プラカードをもって下級生を並ばせたりしてくれました。

最初の活動は、自己紹介と体じゃんけんでした。

短時間でしたが、みんなで楽しく交流することができました。

活動が終わった後は、リーダーの6年生たちがしっかりと振り返りを行っていました。

今よりもっと楽しい学校をつくるために、活動内容を工夫しながら取り組んでいきます。

2年生 校外学習

2年生は校外学習で、立川市にある昭和記念公園に行きました。

遊ぶ場所までの道のりが長く、疲れた顔をしていた子供たちですが、着いたとたんに元気になり、広い芝生の上で思いっきり体を動かして遊びました。

たくさん遊んだ後は、お待ちかねのお弁当タイムです。

友達と一緒に食べるお弁当の味は、最高に美味しかったです!

他の学級の友達との交流することもでき、楽しく過ごすことができました。

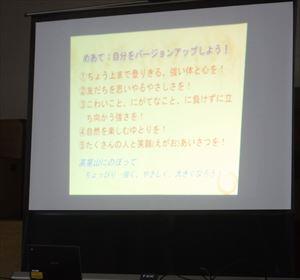

4年生 校外学習オリエンテーション

4年生は5月に校外学習で高尾山に行きます。

今日は校外学習に向けて学年でオリエンテーションを行いました。

まずはめあての確認です。

自分をバージョンアップしよう!というめあてです。

一つずつ確かめました。

歩くコースや、いるかもしれない動物、国定公園のため葉っぱや枝を取ってはいけない・・・など、さまざまありましたが、子供たちは集中して話を聞いていました。

「タヌキやヘビがいる」と聞いて驚く子供たち。「出会ったらどうしよう・・・。」と心配していましたが、楽しみな気持ちもあるようです。頂上からの景色の写真を見て、「綺麗!」と感動している姿も見られました。

日程はまだ先ですが、今から楽しみなようです。

日野第八小学校の花壇

日野第八小学校では、校門・校庭・校舎まわり等たくさんの花壇があり、児童や教員だけでなく、地域ボランティアの「お助けしよう隊」の方々が栽培管理をしています。

本日も「お助けしよう隊」の方々が、正門前の花壇に植え付け作業等をしてくださいました。

季節の花が、花壇に絶えず咲いているおかげで、みんなが明るい気持ちで生活することができています。

「お助けしよう隊」では、花壇のお手入れや栽培のお手伝い以外にも、読み聞かせや学校行事のお手伝い等、様々な活動のボランティアを引き続き募集しています。

保護者・地域の皆様のご協力をよろしくお願いします。

3年生 校外学習

3年生は校外学習で、電車に乗って府中郷土の森に行きました。

道路の歩き方や電車でのマナーもとてもよくできていました。

府中郷土の森では、グループ毎にウォークラリーを行いました。

全グループがチェックポイントを回ってゴールし、その後は芝生広場でお弁当を食べました。

とても暑い日でしたが、最後まで頑張って歩き、全員が元気に学校に帰ってくることができました。

しっかりときまりを守ることや、友達と協力して活動すること等、多くのことを学んだ一日となりました。

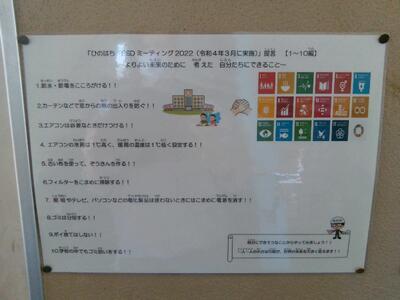

「ひのはちESDミーティング2022」で分かった自分たちにできること!!

昨年度末に「ひのはちESDミーティング2022」を行い、SDGsの17のゴールに向けて自分たちにできることはないか考えました。

そして、ESDミーティングを経て、大きく分けて20個の自分たちにできることがあると知りました。その中には「ペットボトルではなく、水筒を使う!」や「買い物のときにはエコバッグを使う!」、「カーテンなどで窓からの熱の出入りを防ぐ!」など、身近で取り組みやすいことが多くありました。

これらの分かったことは提言としてまとめ、校内3か所に掲示しました。

「一人一人の小さな行動が、世界の未来を大きく変える」ということを子供たち含め、八小全体で意識し、これからもESDに関する取り組みを続けていきます。

1年生 初めてのお掃除

今日から1年生も清掃活動が始まりました。

6年生からやり方を教わりながら、頑張ってお掃除をしました。

これからもみんなで協力して、学校をピカピカにしてほしいと思います。

2年生 消防写生会

2年生が校庭で消防写生会を行いました。

日野消防署から、ポンプ車や救急車がやってきて、消防士さんもたくさん来てくださいました。

子供たちは、いろいろな角度から車体をじっくりと観察し、迫力が伝わるように画用紙いっぱいに大きく描いていました。

第54回卒業式

東京の桜が満開を迎えた3月24日、日野市立日野第八小学校では第54回卒業式が行われました。薄曇りの天気も式が始まる9時半頃には春の日差しが差し込むほどに回復し、卒業生の元気な門出を祝っているようでした。

コロナ禍でここ数年、簡素化、参観者無し、オンライン等の対応がとられてきましたが、社会の情勢に合わせ今回は保護者の皆様、ご来賓もお迎えし、児童の歌声も響き渡る盛大な式を実施することができました。ご協力いただきましたすべての皆様に感謝申し上げます。

面倒見がよく、発想力が豊かで、「ありがとうがあふれる学校」作りの先頭に立ってリーダーシップを発揮した6年生。ご卒業おめでとうございます。自信をもって次のステージに進んでください。失敗は成功のもと、どんどんチャレンジする気持ちを忘れずに、中学校でもますます活躍してください。

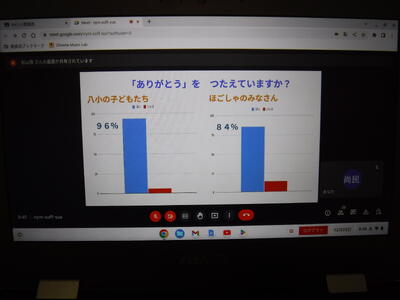

「ありがとうがあふれる八小」…修了式、離任式

ちょっと早めに咲き始めた桜に彩られ、日野第八小学校では令和4年度の修了式を迎えました。昨日の蒼空からどんより曇り空になっているのは残念でしたが、どの学年の児童も今のクラスで過ごす最後の一日に少し気恥しそうに、そして春休み、進級の嬉しさを隠し切れないような表情で登校してきました。

雨が降り始め、修了式は体育館での様子を各教室にオンライン中継するスタイルになりましたが、教室から大きな挨拶や拍手、校歌の歌声が聞こえてくるほど元気が感じられる式になりました。代表として作文を読んだのは1年生でしたが、4月に入学してきて以来の成長には驚くばかりです。「成長したこと」と題した作文では、「跳び箱、漢字、計算など学習で頑張ったこと」「係や当番でみんなのために頑張ったこと」「難しいことに挑戦したこと」「カッコいい2年生になりたいという思い」「入学してきた1年生がびっくりするようにピカピカにそうじしたこと」…。この1年間で経験し自信を深め、心も体も大きく成長した証を立派なスピーチで表現してくれました。

続いて離任式。例年は4月の終わりに行われていたものでしたが、今年からは教職員の異動が年度内に発表となり、修了式に引き続いて行いました。オンラインのために、挨拶する目の前には子供たちではなく、PCのカメラがあるちょっと寂しい環境でしたが、八小で過ごした日々を振り返り、懐かしむうちに、離任する先生たちはみな感傷的な気分になっていきました。

いよいよ、明日は卒業式です。4時間目には前日準備として5年生がばっちり支度を整えてくれました。

すてきな門出になりますように。

図工 1年間のまとめ

今年度の図工室での授業が全て終わりました。

持ち物や材料の準備等、ご協力いただきありがとうございました。

お互いの作品を鑑賞する時間では、友達の作品のよいところを積極的に見つけようとする姿が見られ、とても嬉しく思いました。これからも、多様な価値観を認め合える八小の子どもたちでいてほしいなと思います。

1年間の振り返りをした際に、高学年からは「想像したことを絵で表すことができた」「作者の気持ちを考えることができた」「気持ちなどの目に見えないものを、絵で表す力が身についた」などの意見が出ました。一人一人が自分に身についた力を振り返ることができ、とても頼もしく思います。

来年度、どんな作品に出合うことができるのか今からとても楽しみです。

4年 総合的な学習の時間「用水について考えよう」

4年生は、総合的な学習の時間に八小のまわりの用水についての学習に取り組んできました。今回は、学習のまとめの中で、「用水をきれいにするために、ゴミを拾いたい」という意見がたくさん出たことから、実際に用水の清掃活動に取り組みました。

程久保川沿いを歩いて、落川川原公園までの道の清掃をしました。空き缶や、パンの袋、お菓子の袋などたくさんのゴミが落ちていました。よく見ると植え込みの下などにもたくさんのゴミがあり、公園に着くまでにゴミ袋に半分以上のゴミが集まりました。

植え込みの奥の方まで手をのばして一生懸命にゴミを拾う子や、ひざを着きながら低い所にあるゴミを拾う子など、地域をきれいにしようと取り組む姿が見られました。

5,6時間目の取り組みで、山のようにゴミが集まりました。

これだけのゴミを拾っても川や用水には、まだまだゴミがありました。一人一人の小さな取り組みを積み重ねることが、環境を守ることにつながります。これからも地域の用水を大切にする気持ちをもち続けることを願っています。

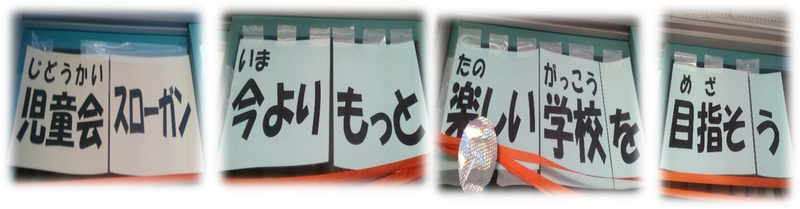

【児童会活動】自分たちの力で楽しい学校に

16日と17日の朝の時間をつかって、今年度の児童会活動の振り返りを行いました。

今年度児童会活動では、大きく3つのことが変わりました。

「スローガンの設定」

1つ目はみんなが目指すスローガンを設定したことです。今年のスローガンは「今よりもっと楽しい学校を目指そう」でした。このスローガンを達成するために各委員会が自分たちにできることを考えて活動に取り組んできました。

「児童会掲示板」

2つ目は児童会掲示板の設置です。全校がよく見る場所に児童会掲示板が設置されたことで、各委員会がどのような活動をしているかを全校に伝えることができました。なかには、委員会の特徴を生かしてクイズを出すなど、ここにも楽しい学校をつくるための工夫がありました。

「コアMTの開催」

3つ目はコアMTの開催です。ここでは委員長が集まって「今自分の委員会ではどのような活動を行っているのか」「これからどのような活動を行っていくのか」を互いに報告し合いました。報告した活動をもとに委員会同士で協力できそうなことを考え、実行していきました。委員会同士が協力することでより充実した活動にすることができました。

以上の3つの取り組みにより、少しずつ児童が自分たちの力で学校をよりよくしようと考え、実践する姿が見られました。

今回の振り返りでは、コアMTの様子の動画や、委員長による各委員会の振り返りの動画を視聴しました。各委員会の振り返りとコアMTの振り返りを文字に起こしたものを下記に載せてありますので、ぜひご覧ください。

今年度の課題を生かしつつ、来年度はより児童が主体となって活動し、自分たちの力で学校を変えていけるように児童会活動を充実させてまいります。

コアMT振り返り文字起こし.pdf 委員会ごとの1年間の振り返り.pdf

【ESDミーティング】よりよい未来を目指して

今年度のESDミーティングでは26グループ(個人の参加を含む)、78名が参加しました。これは昨年度の参加者を大きく上回る結果であり、主体的に問題を解決しようとする児童、何事にも挑戦しようとする児童が増えたことであると喜びを感じています。

児童は休み時間やお昼休み、中にはクロムブックを家に持ち帰って、発表のためのスライドを作成してきました。どのスライドも工夫に満ちており、発表も自信に満ち溢れたものでした。児童が一生懸命作成したスライドは、プリントアウトをして、校内に掲示してあります。学校にお立ち寄りの際にはぜひ、ご覧ください。

今回児童は、環境問題や、人権問題など世界にある様々な課題について調べ、自分たちにできることを考え、発表しました。世界の課題を自分ごととして捉え、自分たちの周りからよりよくしていこうというその姿は、全校にも刺激を与えました。そこで、発表児童が考えた課題を解決するための方法を「ひのはちESDミーティング2022提言」としてまとめました。このミーティングをスタートとして、主体的に考え、行動できる児童を今後も育成してまいります。

保護者の皆様におかれましては、ESDミーティングへのご理解、児童への温かい見守りやご支援をいただき、ありがとうございました。

1年生 入学式練習

1年生は来年度の入学式に参加をします。そのための練習が始まりました。

「体育館に入ったら気持ちは2年生」を合言葉に、取り組んでいます。

最初は舞台に立ち、緊張した面持ちでしたが、回を重ねるごとに自信をもってせりふを言ったり行動したりするようになりました。

残りの練習は2回。春休みを挟んで本番です。

【ESDミーティング週間】7日目

本日がESDミーティングの最終日でした。昨日に引き続き6年生が発表をしました。

「エネルギー問題~持続可能な電力を~」

日本は資源が少なく、エネルギーを作る量が少ないことや、他の国より再生可能なエネルギーが足りないことが問題になっているということでした。その上で、エネルギー問題を解決するために、身近な電気やガスを無駄に使わないことが大切であると全校に伝えました。具体的な対策として電球をLEDのものにするだけでも、節電になると発表することができました。

「安全な水と海の豊かさ」

地球上に存在する水のうち、人間が飲水や生活に使える水は地球にある水のごくわずかなもので、その安全な水を使えるのは3人に1人であると発表しました。また水道の設備がなく、安全に管理された水を使うことができない人数は約20億人で、日本の人口の約15倍といわれているようです。水を豊かに使うためにはゴミを捨てないなどの一人一人の心掛けが大切であると全校に伝えました。

「ジェンダー平等」

世界には「民族・人種に対する差別」「障害に対する差別」「社会階級に対する差別」「性別に対する差別」「人権に対する差別」など様々な差別があると伝えました。特に性別に対する差別では「性別を理由に、厳しくしたり、甘やかしたりしない」といった「性別によって分けない考えが大切であると全校に伝えることができました。

本日で今年度のESDミーティングは終了となりますが、今回のミーティングで出されたよりよい未来をつくるための方法を1つでも実行にうつしてほしいと思います。

【ESDミーティング週間】6日目

ESDミーティング週間6日目は6年生の発表でした。

「貧困問題について」

発表者は、総合的な学習の時間に貧困について学び、全校に伝えたいと思いました。貧困について調べていく中で世界中の子供達の5人に1人が貧困に陥っていることを知りました。また日本にも貧困で苦しんでいる人がおり、その数は日野市の人口のおよそ100倍にもなると伝えました。貧困問題が少しでも改善することができるように、一人一人が少しでも意識を向けていきましょうと全校に呼びかけました。

「平和と公正を全ての人に」

発表者は、平和を「すべての生き物が安定し生命を保った世界」、公正を「判断や言動に偏りがなくえこひいきをしないこと」と表現しました。普段なんとなく考えている「平和と公正」について、改めて意味を言葉で表現してもらったことで、私たちもより深く考えることができました。戦争がいまだに終わらない現状ですが、一人一人が「平和と公正」について自分なりの考えをもち、行動していくことが大切であると感じました。

「水質汚染について」

水質汚染が続いている日本ですが、このままだと2050年には、魚の量よりもペットボトルの量が多くなるということが分かりました。水質汚染の原因について、工場からの産業排水だけではなく、家庭の生活排水も原因の一つになっていることを伝えました。その上で「野菜の切りくず、細かいゴミなどは、水切り袋や三角コーナーを利用していきましょう」と全校に呼びかけました。

【ESDミーティング週間】5日目

ESDミーティング週間5日目は、昨日に引き続き5年生の発表でした。

「南極とSDGs」

総合的な学習の時間で南極のことについて調べ、新聞にまとめた発表者は、南極で起こっている環境問題のことについて全校に知らせたいと思い、ESDミーティングに参加しました。南極では地球温暖化による影響で氷河が崩れ落ちているそうです。南極の氷が全て溶けると日野市の近くまで海になってしまうと自分ごととして問題を発信することができました。発表者は氷が溶ける原因になっている地球温暖化をとめるために節電を実践したそうです。その上で全校に節電をすることを呼びかけました。

「『男子だから』『女子だから』をなくそう」

発表者はジェンダーについて書かれた本を読んで興味を持ち、調べてみようと思いました。「女らしさ」「男らしさ」を人に押し付けることで、就きたい仕事に就けないといった人が出てきていると問題となっていることを取り上げました。その上で「男子だから泣いてはいけない」「女子はピンクが好き」などと人の行動を決めつけずに、みんなが平等に暮らせる世界にしていきましょうと全校に呼びかけました。

「つくる責任つかう責任について」

発表者は給食がたくさん残っている様子を見て、食品ロスについて調べました。そのことをSDGs12番「つくる責任 つかう責任」に関連させながら発表をしました。地球の資源とエネルギーには限りがあり、現在の人類の生活を支えるためには地球が1.7個必要であると分かりやすく説明することができました。また「世界が飢えに苦しむ国や地域に援助している食べ物」の量よりも「日本の食品ロス」の方が多いと伝え、全校が課題意識をもてるようにしました。

【ESDミーティング週間】4日目

ESDミーティング週間4日目は5年生の発表でした。

「ゴミ問題」

発表者はニュースでゴミ問題が深刻化していると知り、自分の家の中のゴミの状況や、程久保川のゴミを実際に拾いどれくらいのゴミが落ちているか調べました。その上で、「リサイクルできるものはリサイクルにまわす」「落ちているゴミは拾うようにする」など自分たちにできることを考え、全校に提案することができました。

「電気とCO₂について」

発表者は電気と二酸化炭素の関わりについて調べ、太陽光発電にすることで、二酸化炭素の排出を少なくできるということが分かりました。また「エアコンは必要なときだけつけるようにする」「テレビは見ないときは電源を消すようにする」など身近なことでも二酸化炭素を減らす方法を伝えました。最後に、二酸化炭素を減らすことで豊かな自然ができることに触れ、みんなの努力で二酸化炭素を減らしましょうと全校に呼びかけました。

「地球温暖化について」

発表者は地球温暖化が起こる原因やその影響について調べ、自分たちができることを考えました。地球温暖化の影響として「異常気象による災害に頻発」「干ばつによる食糧危機」「居住地の喪失」を挙げ、地球温暖化の恐ろしさを全校に伝えました。その上で「買い物のときはエコバックを使う」「移動は徒歩や自転車を使う」などの具体的な対策を提案しました。

【ESDミーティング週間】3日目

ESDミーティング週間3日目は体育館での発表でした。

「食品ロスはどうやったら減らせるのか」

発表者は毎日ご飯を食べることができているが、世界ではみんなが当たり前のようにご飯を食べることができているのか気になり、食品ロスや飢餓のことについて調べました。調べていく中で世界には多くのご飯を満足に食べられない人がいることが分かりました。少しでも食品ロスをなくすために学校では「給食を残さず食べること」「おかわりは食べられる分だけにする」といった具体的な方法を全校に提案することができました。

「深刻化するゴミ問題」

発表者は昨年度のESDミーティングを見た際にゴミ問題に興味をもち、今回は自分たちが調べたことを発表しようと決めました。調べていく中で、日本で1年間にでるゴミの量が4274万トンと知り、自分たちにも何ができることはないかと考えました。発表者は地域のゴミを拾い、どのようなものがどれくらい落ちているのか全校に伝えました。自分事として行動した姿が素晴らしいです。

「差別って何?」

発表者はテレビなどのメディアを通して男女差別のことを知り、どのような問題が詳しく知りたいと思ったそうです。ジェンダー平等ランキングで121の国のうち日本は120位であると伝えると、会場がざわめきました。他にも「貧困問題」「同性愛」「人種差別」にもふれ、全校に差別をせずに様々な人と仲良くしていきましょうと呼びかけました。

「森林破壊とは」

発表者は森林が減り続けていることにふれ、その広さは日本の面積の5倍と伝えました。また、森林がなくなることで「地球温暖化につながること」「きれいな水が飲めなくなること」「生態系に影響があること」などの問題が生じてしまうことも発表し、森林の大切さを伝えることができました。八小でできることとして紙はリサイクルをしたり、再生紙を使ったりすることを提案することができました。

「途上国での医療~私達にできること~」

発表者は途上国の医療について興味をもち、調べました。途上国では満足な医療を受けることができないことから、自分たちよりも小さい子供たちが亡くなっていることを全校に伝えました。途上国の子供たちのことを「かわいそうだ」「幸せに見えない」と人ごとに思うのではなく、同じ地球に住む仲間のこととして考えてほしいと全校に訴える姿が印象的でした。

「気候変動に具体的な対策を」

発表者は、気候変動によって日本や世界で起こっていることについて調べました。気候変動によって「気温の上昇」「海面温度の上昇」「北極海の海氷現象」が起こることを伝えました。また日本でも熱帯夜が以前に比べて増えているということでした。少しでも気候変動の被害を少なくする方法として「節電・節水をする」「出かける際は自転車や徒歩、公共交通機関を使う」といった具体的な方法を提案することができました。

「八小の水」

今回は委員会からも発表がありました。環境委員会は日頃から「節電・節水」を呼びかけるなど八小の環境をよくしようと活動をしています。今回の発表では水の大切さについて全校に発表をしました。手を洗う際に水を出しっぱなしにすると、どのくらいの量がでているのか色水を使って実験をし、500ミリリットルのペットボトル7本分が流れ出していることを全校に伝えました。実験結果をもとに、改めて節水をすることを呼びかけました。

「ありがとうの木とSDGs」

代表委員会の発表です。「ありがとうの木」とは、代表委員会が作った、学校中に「ありがとう」という言葉を増やす企画です。「ありがとうの木」の企画をした結果「ありがとうが増えた」「以前より思いやりを持つ人が増えたなど」の効果があったことを伝えました。ありがとうがあふれる学校にするために、そしてこれからも全校が楽しく学校生活を過ごすことができるように代表委員会として頑張っていくと力強く全校に伝えることができました。

【ESDミーティング週間】2日目

ESDミーティング週間2日目は、4年生の発表でした。

「鉄道のエコへの取り組み」

発表者は電車でもSDGsの取り組みをしていることを全校に紹介しました。はじめは蒸気機関車であった鉄道も技術が発達し、ハイブリット車や水素車両などが作られるようになりました。どちらの電車も発電をするのにエコであることが分かりました。全校には「電車はエコな乗り物なので遠出をするときなどは積極的に鉄道に乗りましょう」と呼びかけました。

「わたしたちの暮らし(水と電力)」

発表者は私たちが日常的に使う水と電気について調べました。世界には水不足で困っている国もあり、私たちが使っている水も限りがあることを知りました。また水を節約することで、水を出すための電気を節約できることも知りました。電気は火力発電という発電方法でつくられており、その際には地球温暖化の原因である二酸化炭素を排出していることを伝えました。自分で取り組んだこととして、外出するときに自動販売機で飲み物を買わないために、水筒を持ち歩いていたそうです。

「野生生物を守る活動」

生き物が絶滅したら、自分たちの生活にも影響が起こる可能性があるかもしれないと、生き物と環境との関係について調べました。海や川にはゴミがたくさんあり、生き物はそれらが原因で死んでしまっていることを知りました。そのことから、発表者は外に落ちているゴミを拾う活動をしたそうです。そのような小さな活動がよりよい未来につながっていきますね。

【ESDミーティング週間】スタート!1日目

ESDミーティング週間が始まりました!

今日から15日(水)まで、発表に立候補した児童が、自分たちの未来をよりよくするために調べたことや、実践したことなどを全校に向けて発表します。今日は給食時間発表の1日目で3年生3名が発表しました。

「二酸化炭素を減らすためには」

学校で中休みや昼休みに節電をする理由を気になった発表者は、調べていく中で二酸化炭素による地球温暖化が進んでいることを知りました。そこで、少しでも二酸化炭素を減らすために自分で節電や節水をしたり、マイバック、マイボトルを使用したりするなど自分で行動にうつしたそうです。また八小でも「エアコンの冷房の設定温度を1度高く、暖房の設定温度を1度低くする」と具体的な対策を提案することができました。

「電気の発電量が増えるとどうなるのか」

こちらの発表者も学校で節電をする理由が気になり、電気の使用量について調べました。調べていく中で電気を使用する量が増え続けると、電気が使えなくなってしまうことを知りました。自分で行動してみたこととして、「エアコンは必要なときだけつけるようにすること、見ないときはテレビを消すこと」などを実践したそうです。身近な電化製品をもとに、みんなができそうなことを提案することができました。

「捨てられているものを減らすために」

こちらの発表者はSDGs12番「つくる責任 つかう責任」について調べました。世界で生産されている食品の1/3が捨てられており、2030年までに捨てられている食料を半分にしようとする目標があることを知りました。調べていく中で食料だけではなく、あらゆるゴミを2030年までにリサイクル・リユースをしてゴミが出るのを大幅に減らす動きがあることも知りました。八小でやりたいこととして「古い布を使ってぞうきんを作ること」を提案しました。1人ひとりが工夫してゴミを減らせるとよいですね。

3年【音楽】地域に伝わる音楽でつながろう

締め太鼓と長胴太鼓の二つの太鼓を使って、演奏しています。初めて触れる楽器ということで、少し緊張して演奏しています。特に、長胴太鼓では、バチの重さ、叩いたときの音の大きさに驚く子たちが多かったです。榊原先生から姿勢や叩き方を集中して聞き、真剣な顔つきで長胴太鼓を力いっぱい叩きました。

4年 音楽「日本の楽器でつながろう」

音楽「日本の楽器でつながろう」の学習で、琴の演奏に取り組んでいます。取り組んでいる曲は「たこたこあがれ」、「夕焼け小焼け」です。

弦のはじき方や姿勢などに気を付けながら、琴の演奏に取り組んでいます。思うような音が出なくても、何度も練習に取り組み、きれいな音色が出せるようになってきました。グループで、教え合う姿も見られています。音がそろったときに響く琴の音色はとても美しく聞こえます。

琴を演奏することの難しさを感じながらも、日本に伝わる楽器の良さ触れる時間になっています。

1年生活科「くるくるへびをつくろう」

生活科の冬遊びでくるくるへびづくりに取り組みました。

へびの絵が描かれた画用紙に、丁寧に色を塗って、オリジナルのへびを完成させました。

そのあとはたこ糸を付けて、くるくる回したり外で走ったりしました。

「名前を付けよう!」と友達と相談したり「一緒に回そうよ!」と話したりと、楽しく活動に取り組むことができました。

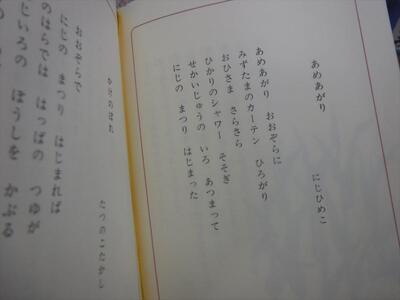

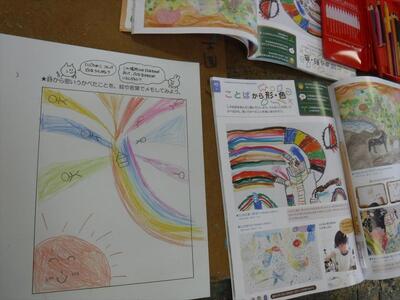

3年生 図工「ことばから形・色」

3年生は「あめあがり」という詩を読んで、思い浮かべたことを絵に表す学習に取り組んでいます。詩の雰囲気や、その雰囲気を表すための色や形を考えて、プリントにメモをしてから画用紙に表しています。

「虹の木が生えていたら楽しいな」「虹のお祭りにはどんな屋台が出ているかな?」「さらさらのお日様の光ってどんな感じかな…」などと、たくさんの想像を膨らませながら取り組んでいる様子が見られます。

【総合的な学習の時間】町の人たちが受け継ぐ行事

総合的な学習の時間に進めている「八小どんど焼き」について、実行委員会を務めている新井自治会の西片さんにゲストティーチャーに来てもらいました。調べ学習をしていた子どもたちでしたが、どんど焼きに携わっている方からの話に集中して聞き、新しく知ったことをたくさんメモしていました。質問もたくさんし、「来年、是非みんなに来てほしい。」という言葉に「行きます!」とたくさんの子が嬉しそうに返事をしていました。

Everly(エバリー)音楽会コンサート

18日(土)に「Everly(エバリー)」というプロの音楽家の方たちに来ていただき、生演奏を聞きました。「音楽コンサートって何するんですか。」と、前日から子どもたちは興味津々でした。ピアノとヴァイオリンでいろいろな曲を演奏していただきました。始めこそ生の演奏の迫力に少し圧倒されがちな子どもたちでしたが、ジブリの曲やディズニーの曲など親しみのある曲も演奏され、次第に体を揺らしながら手拍子をつけながら、コンサートを楽しむ姿が見られました。八小の校歌を伴奏して体育館で歌うこともサプライズもありました。

「コンサートを見るのが初めてで感動しました。また聞きたいです。」「演奏に迫力があってすごかった。」など、子どもたちにとって貴重で楽しい時間となりました。

【ESDミーティング】リハーサルが始まりました!

3月6日(月)から始まる「ESDミーティング週間」に向けて、今日からリハーサルが始まりました。発表者は学校の休み時間や、パソコンを家庭に持ち帰るなどして時間を見付け、今までスライドを作成してきました。どの発表者も今まで調べてきたことや、これからの未来をよくするために自分たちでできそうなことをスライドに分かりやすくまとめていました。その中には実際に地域に出てどれくらいのゴミが落ちているか調べたり、自分の家で節電に取り組んだりしたという実践もありました。

そのような課題を解決するために自分たちで考え、実践する姿が今回のミーティングを通して広がっていくことを期待しています。

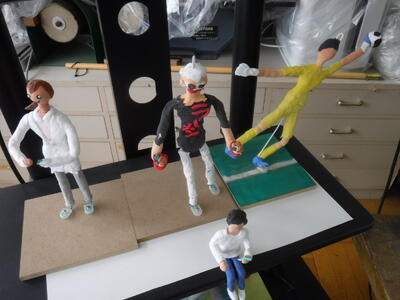

6年生図工「未来のわたし」

6年生は10年後、20年後の自分を想像して立体に表す活動をしてきました。

職業に就いている自分を想像する子もいれば、世界を旅したり自分の趣味に打ち込んだり、やってみたいことを想像する子もいました。

芯材に紙粘土を付け、土台に固定して完成です。家具や道具、地面を紙粘土や段ボールなどで表す工夫も見られ、高学年らしい作品になりました。

雪景色

2月も半ばに入ろうかという時期ですが、雪が降りました。登校時間の辺りからちらほら降り始めた雪は、日中を通して降り続き、午後には写真のように校庭も築山も、遠くの家々の屋根も真っ白に雪化粧しました。八小まつりに盛り上がっていた子供たちですが、窓の外の雪も気になって仕方がない様子でした。少し湿っぽい雪だったので、思いっきり遊ぶには適していなかったようですが、やっぱり冬です。雪は風情がありますね。

4年生図工「ほってすって見つけて」

4年生は木版画にチャレンジしています。

初めての彫刻刀に緊張しながらも、板を彫った後に「ザクザク聞こえた」「なんか感動した・・・」「振動が気持ちよかった」など、たくさんの感想が出てきて嬉しく思いました。

彫ってできた形から、どんな絵や模様を表そうか一人一人よく考えながら取り組んでいます。刷った後にどんな絵が出来上がるのかとても楽しみです。

令和5年度 新入学児保護者説明会

2月2日(木)に令和5年度に入学予定の児童の保護者を対象にした説明会を実施しました。

学校からは学校長による教育目標の説明に続き、入学までの手続きや準備、特別支援学級「たちばな学級」と特別支援教室「ステップ教室」の説明、入学式当日の予定や学用品、小学校の生活と登下校など、広く学校生活全般についての紹介をさせていただきました。

また、日野警察署から「交通安全」についてのお話、PTAからのお話、たましんから「給食口座振替」の説明もあり、質疑応答の中で、疑問など伺いました。本日お休みした方など、お気軽に学校にお問い合わせください。

2月に入り、まだまだ寒い日が続きますが、木々の花芽も膨らんできました。春はもうすぐです。

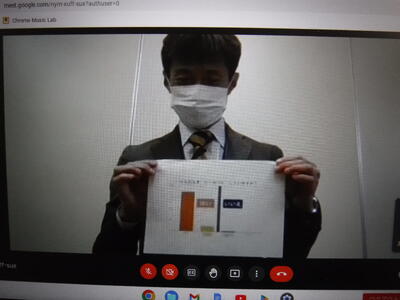

東日本大震災を体験者に学ぶ教室「いのち ともだち くじけない」

1月26日(木)、5年生6年生240名の児童を対象に、「東日本大震災を体験者に学ぶ教室」を行いました。宮城県仙台市の荒浜地区にある「震災遺構」として一般に公開されている旧「仙台市立荒浜小学校」と、日野第八小学校の体育館をオンラインで結び、当時の荒浜小学校の校長先生をされていた川村孝男先生に御出演いただき、本校の児童と交流を図った特別な授業でした。授業では、1 震災前の荒浜地区、2 地震・津波と避難、3 被害の様子、4 救出、5 学校再開、6 防災学習、7 おわりに、という7つの内容について、お話しいただきました。防災学習の場面では、日野市にも大きな被害を出した2019年の台風19号の被害や、避難所となった八小の体育館での出来事、毎月行っている避難訓練の様子等を画面に映し、震災が遠いところの出来事ではなく、自分達にも身近なことなのだという意識を高めていただきました。学校では、図書室の壁面に「東日本大震災」についての掲示コーナーを設け、学びにつなげています。川村先生、震災遺構荒浜小学校の皆様、貴重なお話、ありがとうございました。

1年生活科「幼稚園・保育園との交流会をしよう!」

八小の近隣の保育園・幼稚園との交流会を行いました。

校庭でお互いに挨拶をし、1年生が考えた遊びをしました。

「だるまさんが転んだ」や「田んぼおに」など、1年生が普段校庭で遊んでいる遊びをしました。

「こうやって遊ぶんだよ。」や「いいね!」と、普段1年生が上級生にしてもらっている声かけを、園児のみんなにしていました。

最後は「ありがとうございました。」と言ってお別れです。

小学校に入学してもうすぐ1年。お兄さん・お姉さんになった姿を見ることができました。

校内研究を行いました!!

本校では校内研究のテーマを「すすんで・みんなで・楽しんで~子供が活躍する体育の授業づくり」とし、「主体的に運動に取り組み、友達と関わり合いながら運動の楽しさを味わうことができる子」を目指して授業改善に取り組んでいます。

1月18日の授業はたちばな学級の「鬼遊び」でした。児童は、いろいろな活動へ主体的に参加し、友達と一緒に運動することの楽しさを味わっているようでした。「昼夜電信棒」「引っ越し鬼」等の鬼遊びを自分たちで選択して行う中で、ルールや場の変更をしながら、「もっと楽しく活動する工夫」を考えている様子が見られました。

今回の授業には、横浜国立大学教育学部の梅澤秋久教授にお越しいただき、「ウェルビーイングと共生の時代」における新しい体育の授業の在り方について協議しました。今回の研究を生かし、より良い体育への授業改善に努めていきます。

特別支援教育研修会を行いました!!

1月21日(土)放課後に、教職員で特別支援教育研修会を行いました。

今回は、視機能トレーニングセンターJoy Vision代表の北出勝也先生を講師にお招きして、「ビジョントレーニング」について学びました。ビジョントレーニングとは、「見ることに関連するさまざまな力や機能を向上させるトレーニング方法のこと」です。

トレーニングを行う意義や効果をうかがった後に、教職員同士で実際にトレーニングを行いました。

5年生 図工「立ち上がれ!ワイヤーアート」

5年生は針金を使って、立ち上がる面白い形づくりに挑戦しています。

様々な太さの針金を使いながら「木をつくろうかな」「細い針金は束ねると強度が増すね」「鉛筆に巻き付けるとばねみたいな形ができるよ」と、針金の特徴を捉えながら表したいものや形を考える様子が見られました。

どのクラスもペンチや針金で怪我をすることなく、楽しく安全に活動できているので、継続していきたいです。

【ESDミーティング】オリエンテーション

3月に行われる「ESDミーティング」に参加予定の児童を対象にオリエンテーションを行いました。

昨年度から八小では「持続可能な社会の担い手として、汎用的に知識技能を働かせ、物事を解決する児童」の育成の一環として「ESDミーティング」を開催しています。「ESDミーティング」では、自分たちがこれから暮らしていく世界がよりよくなるためにはどうすればいいのか、自分たちで調べたことや解決のために実践したことを発表します。

今年は昨年度の人数を大きく上回る応募がありました。これは主体的に問題を解決しようとする児童が増えた結果であり、嬉しいことです。

オリエンテーションでは説明を真剣な眼差しで聞く姿や、分からないことについて積極的に質問する姿が見られました。発表する児童はこれから1カ月間発表の際に用いるスライドを作成していきます。自分たちで考えた『よりよい未来のためにできること』を、自信をもって多くの人に発表してほしいと思います。

3年生 図工「クリスタルアニマル」

3年生は光を通す材料(空き容器やビニール袋など)を組み合わせて、生き物をつくっています。

「ジュースが入っていたカップは、少し白っぽい透明だ!」「ペットボトルもいろんな形があるね」「卵パックのでこぼこは、耳や歯にできそう」などと、材料をよく観察して親しんでいる様子が見られました。

どんな生き物が出来上がるのか楽しみです。

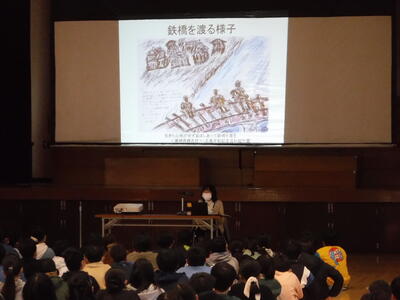

戦争体験伝承者による学校平和講演会

5年生と6年生が、「戦争体験伝承者による学校平和講演会」に参加しました。

今から78年前の日本で起こった出来事について、戦争体験を伝承する方から直接お話を聞く今回の機会は、戦争をどこか遠い出来事、歴史の一部として捉えていた多くの児童にとって、とても心に響く時間となりました。講師を務めて下さった伝承者の方自身も、親族を広島の原爆で亡くす、という経験をされており、絵や写真を交えたスライドを示しながら広島で被爆した一家についてお話された内容は、現代の子供たちにとっても戦争を「自分事」として考えさせる大切な機会になりました。子供たちの感想の一部を紹介します。

「たった一つの爆弾で、たくさんの命が奪われたと考えると、とてもぞっとしました。私のおばあちゃんのお父さんはその時広島にいて、爆弾が落とされる瞬間を見た、と言っていました。体に大やけどを負いながら必死に「助けて」と言っている姿が言葉に出せないくらい痛々しかったと話しているのを思い出しました。」

「戦争に良い戦争なんて絶対にない、ということを改めて考えました。悲しい戦争のこと、被爆の体験を伝えられたのは、誰にも同じ思いをしてほしくなかったからだと考えました。」

「どんな理由があっても絶対に戦争はしてはいけないと思った。どの人にも家族がいて、その家族がいなくなったら、悲しくてショックを受けることが分かった。前より戦争が恐ろしいことだと分かった。」

「私にとって平和とは、多くの人が分かりあうことだと思います。相手を理解することでどうしてそう考えるのか、そうしたらこうすればよいのじゃないか、とこちらも相手のことを考えて行動できるからです。」

「私にとっての平和とは、家族や友達と一緒に遊んだりあったことを話したり、一緒にいたりすることだと思います。理由は友達や家族と一緒にいる時が一番楽しいからです。」

伝承者の皆さん、日野市平和と人権課の皆さん、ありがとうございました。

卯年初めの席書会

1月12日、13日は全校で席書会を行いました。

「席書会」とは何ぞや?と思いますね。「書初め会」の方がよほど馴染みがあるとも思うのですが、「席書会」にも歴史があります。国語辞典で意味を調べてみると、

①集会の席上などで、即効的に書画を書くこと。またその書画。

②江戸時代、手習いの師匠が、その門弟その他の人々を集めて開いた習字の会。(精選版 日本国語大辞典より)

と書かれています。①も実に楽しそうですが、②の伝統がやがて正月の恒例行事となり、「心落ち着けて書に向かう」というような素敵な時間になったのだと想像されます。

さて、日野第八小学校の席書会は、低学年は硬筆なので各教室、3年生以上は毛筆を使って体育館で行いました。とくに午前中の早い時間帯は「きりり」を通り越したような寒さもある体育館ですが、ジェットストーブを焚いて、防寒対策もしながら実施しました。冬休みに練習してきた成果を発揮すべく、どの子も一字一字真剣に書き進める様子からは心地よい緊張感が広がり、遥か江戸時代から続く大切な伝統をしっかり味わうことができました。

校内書写展は1月21日(土)から始まります。ご来校の折にぜひご覧ください。

3学期のスタート!「始業式」

3学期が始まりました。

始業式では、校長先生から八小の子供たちの素敵なところ、「友達を大切にする」ということについてのお話がありました。2学期に行った児童へのアンケートでも、保護者へのアンケートでも、同様に大変高い数字(多くの人が友達を大切にしている、と感じている)が出てきました。学校にいるすべての子供たちが、お互いのことを「友達」と感じ、大切にできたら、「もっと楽しい学校」は必ず実現します。学年最後の3学期は、次の学年の「ゼロ学期」、つまり進級への準備の期間でもあります。一日一日を大切に、素敵な3学期にしていきましょう。

児童代表のスピーチ、今回は4年生の3人が「3学期頑張りたいこと」について、しっかりと決意を語りました。

・ノートを丁寧に書きたい。

・そうじにしっかり取り組みたい。

・苦手を得意にできるよう頑張りたい。

・「ありがとう」という言葉をたくさん使いたい。

・「書写」では、心を込めて丁寧な字を書きたい。

学期の初めに自分の目標をしっかり立て、毎日積み重ねていけば、必ず大きな成果につながります。

2023年の幕開け 第13回どんど焼き

新年おめでとうございます。

日野第八小学校の2023年の幕開けは、1月9日のどんど焼きで始まりました。

市内でも校庭で実施しているのは珍しく、今年は「子供やぐら」も立ち上がり、大勢の子供たちを含め、400名もの参加者を集めて盛大に行われました。「新八お囃子会」の皆さんによるお囃子や獅子舞も盛り上がりに花を添え、抜けるような青空のもと、新しい1年の幸を祈ることができました。

すべての皆様にとって素敵な1年になりますように。もっと楽しい学校になりますように。

2学期終業式

12月23日、全国的にはクリスマス寒波の到来で大雪になっているようですが、東京は抜けるような冬晴れ。それでも北風が吹き荒れる寒い一日となりました。長かった2学期も終業式を迎えました。水泳指導、登下校で日傘をさしていたころは遥か昔のようにも感じますが、運動会、学習発表会等の大きな行事も無事終えて、今日の日を迎えることができました。保護者、地域の皆様のご理解とご協力に改めて感謝申し上げます。

終業式では、校長先生から「ありがとうがあふれる学校」がどんどん実現していく様子について、アンケートの結果や子供たちの姿を紹介するお話がありました。一人ひとりが感謝の気持ちを持ってこその「ありがとう」。冬休みはぜひ家族や周りの人への感謝を伝える機会をもってほしいと願っています。

児童代表の作文は2年生が発表しました。「3学期になったら、今のクラスで過ごせる時間が短くなってしまうから、一日一日を大切にしたい」、「今できることに精一杯取り組みたい、人に話すのが苦手だったけど、話しかけられるようになり。優しくすることができた!」、「1年生を招待して取り組んだ「おもちゃランド」が楽しかったこと。運動会では難しいダンスにちょうせんしたこと」の三つのお話は、どれも子供たちが生き生きと活躍し、大きく成長した様子が感じられる素敵なお話でした。

最後は生活指導部から。「はひふへほ」を意識しよう、というお話、ぜひ思い出して、安全で楽しい冬休みを過ごしましょう。

それでは、良いお年を。

5年「社会科見学」

社会科見学に行ってきました。見学場所は「明治なるほどファクトリー坂戸」と「所沢航空発祥記念館」です。

明治なるほどファクトリー坂戸では、「ミルクチョコレート」と「アポロ」の製造ラインを間近で見学することができました。製造ラインではたくさんのミルクチョコレートやアポロが次々と流れていく様子を見て子供達は目を輝かせていました。社会の授業で学習した、工場の安全な食品を素早く製造するための工夫を実際に見ることで子供達の学びが深まりました。

所沢航空発祥記念館では、たくさんの飛行機の模型や映像資料、体験コーナーなどを通して航空機について学ぶことができました。体験コーナーでは、飛行機の操縦体験ができるフライトシュミレーターや宇宙空間の低重力体験ができるスペースウォーカーを体験していました。

1年 生活科「こうえんにいこう」

生活科の学習で学校近くの公園へ行きました。

公園には学校と違った遊具や地形があり、休み時間校庭で遊ぶのとは違った遊びが多く見られました。

公園のルールを確認し、みんなで仲良く遊ぶことができました。

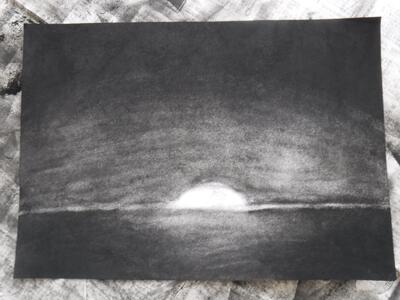

5年図工「消してかく」

コンテというチョークに似た道具を使って画用紙を黒く塗りつぶし、消しごむで消して絵を描く学習に取り組みました。

「消すのに描くって不思議な感じ」「鉛筆みたいに細かく表すのは難しいね」「消したところがぼんやり光っているみたい」などと、様々なことを感じながら取り組んでいる様子でした。

手を真っ黒にしながらも画用紙がより黒くなるように一所懸命にコンテの粉を擦り付けている姿が、とても意欲に満ちていて素敵でした。

1・2年生活科「おもちゃランドをしよう」

2年生が生活科で取り組んでいる「おもちゃランド」に1年生を招待してくれました。

体育館いっぱいに各クラスの遊び場が広がっていました!

兄弟学級の遊びを楽しんだ後は、いろいろな遊びをしました。

2年生が丁寧に優しく教えてくれたこと、1年生も「楽しかったよ。ありがとう。」と嬉しそうに言っていたこと、みんなにとって楽しい時間になりました。

「2年生が考えてくれた遊びが楽しかったです。」「また一緒に遊ぼうね。」と、ありがとうが溢れた感想がたくさんありました。

写真は魚釣りです。裏に点数が書いてあり、釣った魚の点数を2年生が合計してくれました。

避難訓練 防火シャッター

今月の避難訓練は、地震から火災が発生し、1階防火シャッターが閉まるという想定で訓練を行いました。

実際に1階東西昇降口の防火シャッターを降ろし、シャッター横の避難ドアから避難をしました。

防火シャッターは、学校だけでなく駅やショッピングセンターなど様々なところに設置されています。いつ火災が起こっても安全に避難できるように、防火シャッターの注意点や、閉まっている際の避難方法を知る大切な機会となりました。

3年図工「ひらいて広がるふしぎな世界」

紙を開く仕組みから、向こうにどんな世界が広がっていたら楽しいかな?不思議かな?と考えながら絵に表す学習をしています。

初めて使うカッターナイフも、話をよく聞き集中して扱うことができています。

開く仕組みをドアに見立てたり、生き物の口に見立てたりしながら作品づくりに励んでいます。

まだ開く仕組みまでしかできていませんが、これからどんな世界が現れるのかとても楽しみです。

【委員会活動】協力してより楽しい学校に!

今年は委員長で構成されたコアMTを中心にそれぞれの委員会の垣根をこえ、協力して委員会のスローガンでもある「今よりもっと楽しい学校を目指そう」に近づくために活動をしています。

少しずつ変化してきた委員会活動についてご紹介します!

【体育委員会&広報委員会】

体育委員会が企画した「なわとび月間」が始まっています。それに合わせて広報委員会がなわとびについてみんなが興味のもちそうなことをまとめ、ポスターにして掲示しました。2つの委員会で「なわとび月間」を盛り上げています!

【図書委員会&集会委員会】

読書週間に合わせて、図書委員会と集会委員会がコラボをして動画を作成しました。本の紹介やクイズなど全校が本に興味をもつような内容で、みんなで楽しく動画を見ました。こちらも2つの委員会で読書週間を盛り上げています!

ご紹介したように、1つの委員会で取り組んできたことを、いくつかの委員会で協力しながら取り組むことでより充実した活動となります。

2学期ももう少しで終わりです、各委員会やコアMTで2学期の振り返りを行い、より楽しい学校に近づけるようにしてまいります。

【学習発表会】児童鑑賞日

今日は学習発表会、児童鑑賞日でした。

体育館が広い舞台となり、どの学年も生き生きと発表をしました。

トップバッターは5年生。

息の揃った迫力のある群読を披露しました。

5年生全員のエネルギーに圧倒されました。

3年生は、総合的な学習の時間で、みのまわりの生き物を調べてきました。

調べた生き物の特徴を、その生き物に「なりきって」十分に紹介しました。

体育館内にたくさんの生き物が登場しました。

明日は学習発表会、保護者鑑賞日です。

【学習発表会】練習の様子

6年生の練習の様子を見てきました。

6年生の演目は、これまで音楽で学んだ曲を振り返る「ミュージックメドレー!わたしたちのヒストリー」。

1年生で演奏した「聖者の行進」から始まり、6年間の学習の軌跡を音楽で届けます。

様々な楽器を使用した迫力のある演奏でした。本番も楽しみです。

【学習発表会】リハーサルを行いました。

いよいよ明日は学習発表会、児童鑑賞日です。

今日は各学年、学級ごとにリハーサルを行いました。

1年生は生活科の学習で見付けた秋、そして大好きな浅川探検について発表します。

学習を通して自分たちが気付いたことを、自分たちの言葉で楽しそうに発表していました。

最後には、元気のよい歌声が響いていました。

たちばな学級の演目は、「Let's go to the world」です。

たちばな学級の子供たちが魔法で外国にワープし、様々な国のことを紹介します。

「いろいろな国の人と、もっと仲良くなりたい」というたちばな学級の子供たちの願いが伝わってきました。

1年図工「カラフルいろみず」

1年生は図工で「カラフルいろみず」の活動に取り組みました。

ペットボトルの蓋に絵の具を付けて水を入れて振ると・・・色水の完成です!

「綺麗な色ができた!」「こんな色になったよ!」楽しそうに活動する声が多く聞こえてきました。

友達と色を見比べたり協力して色を作る姿も見られました。

校内研究

11月16日(水)5時間目に5年3組が研究授業を行いました。

今回は跳び箱運動の単元でした。

「トリオ・デ・グッドタイム」や「トリオ・デ・チャレンジタイム」などワクワクするようなネーミングの活動を取り入れ、3人組で学び合いを行っていました。友達と関わり合いながら運動の楽しさを味わう姿が印象的でした。

授業後の協議会では、講師の先生をお迎えし、八小の教員全員で、より良い授業の在り方を話し合いました。

4年生「光のさしこむ絵」

トレーシングペーパーの上にお花紙やカラーセロファンなどの光を通す材料を貼り、思いついたことを絵に表す学習をしています。

窓に貼った材料を見比べて、どの材料がより光を通すかみんなで考えました。「折り紙と画用紙は、ちょっとだけど光を通しているね」「カラーセロファンは色が明るい!」「お花紙はすごい光を通してる…」とたくさんの感想が出てきました。

様々な材料の重ね方や色の組み合わせ方を試しながら、少しずつ表したいものを考えているところです。

光を通す材料の特徴から、一人一人がどのような絵を表すのかとても楽しみです。

4年 社会科見学「都内巡り」

楽しみにしていた社会科見学。絶好のお天気に恵まれ出かけることができました。見学先は、日本科学未来館、水上バス(隅田川)、浅草です。

バスの中や船の中など、いろいろな制限がある中、「思いっきり!」とはなかなかできない中でしたが、本当に集中して「見学、学ぶ」ということを意識して取り組むことができました。

集合するとき、班で活動するとき、それぞれで見学するときなど、班や自分のめあてに向かってどの子も取り組んでいました。社会科として学んだことの他、きっとこれからの高学年に必要なことも学べたはずです。

見学で学習できたことを次の学習発表会にもいかせていけるように取り組んでいきます。

PTA秋祭り開催のお知らせ

日時:11月22日(土)14時~16時

場所:日野第八小学校校庭(雨天:校舎)

PTA会員の皆様

この度、令和7年度定期総会表決の締め切らせていただきました。

211名の回答を頂き、全案件が可決されました。

ご協力ありがとうございました。

日野第八小学校PTA

会長 池田ゆきの

令和6年度 日野第八小学校 PTA

「PTA規約、細則、要領、しおり」

ご確認ください。(令和6年5月更新)

(引き続き)

PTAメールをご覧ください。

学校へご来校いただく際に…

学校はお車でのご来校を原則禁止しております。また、近隣道路などへの駐車も絶対におやめください。自転車で来校される際は、必ず正門から入り、所定の位置に駐輪してください。北門付近への駐輪もおやめください。何卒よろしくお願いいたします。