文字

背景

行間

学校生活

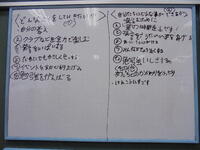

【教員の学び】特別活動の校内研究会

学校だよりや保護者会でもお伝えしたとおり、今年度は特別活動の校内研究会に取り組んでいます。

5月15日の校内研究会では、前東光寺小学校長の高橋大造先生を講師にお招きし、特別活動の意義や特別活動を具体的に進めていくためのポイントなどを講義していただきました。

講演後の質疑応答では、「学級会での少数意見で納得のできない児童にどのようにアプローチをしたらよいのか。」「学級会での合意形成の大切さに気付かせる指導のポイントは。」といった質問が出て、1つ1つ丁寧に教えていただきました。

今回の学びを得て、各学級でより学級会の取り組みを進めていき、自分の考えを自信をもって伝えたり、自分の意見と友達の意見を比較しながらよりよい考えにつなげていけるような親和性の高い関係を築いていけるように取り組んでいきます。

【あおぞら学級】八小たちなば学級との交流会

あおぞら学級では、5月10日(金)3時間目、多目的室で「なかよし交流会」が行われました。

あおぞら学級は、来年度令和7年度に、八小のたちばな学級の仲間たちと一緒になって、新しい学級としてスタートすることになりました。そこで、今年度は少しずつみんなが仲よくなれるように、月に1回ペースでたちばな学級のと交流を行うことになりました。

4月には、第1回目の「なかよし交流会」をリモートで開き、それぞれの自己紹介をしてお互いを知り合いました。

そして、5月の第2回目。待ちに待ったこの日は、「みんなでなかよくなろう!」ということで、みんなで七生緑小に集いました。

たちばな学級の友達が七生緑小に到着すると、教室にご案内して、トランポリンやスクーターボードを貸してあげたり、学級にあるものを紹介したりして、一緒に遊びに誘う姿があちこちで見られました。

歌「ビリーブ」では、二つの学級の歌声が合わさってとても素敵な響きになりました。

「ラーメン体操」では、大きな声で歌ったり笑ったり、楽しく体を動かしました。

「猛獣狩りに行こうよ」では、集まった人たちで、自己紹介がとても盛り上がり、たくさんの好きなことを伝え合っていました。

「タタロチカ」では、みんなで一つの輪になって「ヤクシー!」と声を合わせ、汗をかいて踊りました。

お別れのとき、サプライズでたちばな学級の皆さんからメッセージ入りの折り紙のプレゼントを一人一人にいただき、大事な宝物になりました。

終わって感想を聞いていると、みんな口々に…

「楽しかった!また会いたい!」「すぐに会いたい!」「毎日会いたい!」と自分の気持ちを手を挙げて発表する人がいっぱいでした。

次回の「なかよし交流会」は6月の多摩特研交流会で再会です。

いつまでも手を振ってお見送りをしている姿が印象的でした。

【図書委員会】読書週間に向けて

図書委員会です。

5月20日からの読書週間に向けて、休み時間にみどりルームで読み聞かせの練習をしています。読み方を工夫したり、役割分担をしたり、時間内に終われるようにと考えたりして、楽しい時間になるように準備しています。たくさん聞きにきてもらえるといいですね。

【2年・あおぞら学級】消防写生会

消防団の方と消防車にお越しいただき、2年生とあおぞら学級で消防写生会を実施しました。

直前まで雨がちらつく中、実施が危ぶまれていましたが、子供たちの願いが届いたのか雨も上がり、無事に行うことができました。

子供たちから「火を消しているところを描きたい。」など、意欲的に描いている様子が見られました。

消防車だけではなく、消防団の方や燃えている家の絵もあわせて描くなど、想像力を働かせ楽しんで描くことができました。また、消防団の方にインタビューをする様子も見られ、身近な人々や物にも興味をもって学ぶことができました。

【4年生】水道キャラバン

4年生では東京都水道局による出前授業「水道キャラバン」を行いました。水道キャラバンはきれいな水が私たちのもとにどのように届くまでの過程を体験し、水道水に対する関心を高めることをねらいとした学びです。

子供たちは実際に汚れた水が浄化されるまでの流れを体験をとおして学び、次のような感想をもちました。

・「当たり前のように使っている水道水が、こんなにも長い時間かけてきれいにされているなんて知らなかった。」

・「水道水の始まりが水道水源林だなんて知らずにびっくりした。」

・「授業を受けて、水の大切さがわかった。今後はもっと大切に水を使いたい。」

・「実験で汚れた水がきれいな水になって嬉しかったし楽しかった。」

・「施設や職員の方の努力できれいな水になっていることが分かって安心した。」

これらの感想だけでも、水道キャラバンでの子供の学びが感じられると思います。

【6年生】国語「聞いて、考えを深めよう」

6年生の国語では、「聞いて、考えを深めよう」という学習に取り組んでいます。

グループで様々な人からインタビューをし、そこで聞いたことからさらに考えを深めていく取り組みです。

6年生のあるグループは校長インタビューをしたいと校長室まで依頼をしに来ました。そこで日時を調整して実際にインタビューをすることになりました。

インタビュー当日の内容は「楽しい学校」について考えを深めていくことでした。

Q1「私たちのクラスでは、楽しい学校は『みんなが元気にあいさつをする学校』と考えたのですが、そのことについてどう思いますか。」

→「あいさつは1日の始まりでもあるし、お互いが心を通わす大事なことです。楽しい学校を作っていく上であいさつはとても大事です。」

Q2「学校の中で楽しいなと思うときはどんなときですか。」

→「例えば、朝昇降口で七生緑小の皆さんとあいさつをしているときです。皆さんとあいさつをするとうれしくなり、今日も楽しい1日になりそうだなとわくわくした気持ちになります。」

Q3「子供のころ、どんなことが学校は楽しいと思いましたか。」

→「友達と遊んだりしたことは当然楽しかったですが、運動会とか大きな行事をみんなでやりとげたときはとても楽しいなと思いました。」

Q4「最後に、何で校長先生は楽しい学校にしたいなと思ったのですか。」

→「楽しいということは幸せにつながりますし、この学校のみんなが幸せになってほしいと思うからです。」

子供たちの簡潔かつ的確な質問はさすが6年生です。連休明けの来週以降も数グループがインタビューをしに校長室を訪れる予定です。

【1・2年生】交通安全教室

日野警察署の方に講師としてお越しいただき、交通安全教室を通して安全な横断歩道の渡り方を実施しました。体育館に横断歩道を作り、左右の安全確認、横断歩道の待ち方などを、信号のある横断歩道だけではなく、信号の無い横断歩道の渡り方も実際に体験しながら学びました。

子供たちからは、「渡っている途中で点滅したときはどうしたらいいですか?」などの質問もあがり、自発的に学んで行動しようとしている様子がみられました。

また、「交通ルールを守っていきたい。」や「気を付けて渡りたい。」などの感想があり、より安全に生活しようとする様子が多く見られました。

ぜひ、ご家庭でも安全な登下校の仕方などをお話ください。

「楽しい学校とは」の話し合い

始業式での話を受け、各クラスで「楽しい学校」についての話し合いをしました。

楽しいとはよく使う簡単な言葉ですが、いざ考えると難しかったようです。しかし、子供たちはとても真剣に友達と話し合いながら楽しい学校について考える様子が見られました。どの学年でも、楽しい学校とは「みんな仲良しの学校」「友達のことをもっと知ることができる学校」「こまっている友達がいたら助けられる学校」など、友達へのあたたかい思いをもつことが楽しい学校であると考えていました。今後、全校でどのような考えが出てきたのかを共有し、さらに深めていきたいと思います。

令和6年度が始まりました

七生緑小学校の令和6年度が始まりました。これから学校の様子などを随時学校Webページでもお知らせしていきますので、よろしくお願いいたします。

令和6年度の始業式はその始まりを祝うかのような快晴で、子供たちの元気な声が学校に戻ってきました。始業式で校長より子供たちに話したことの概要は次のとおりです。

【4月8日(月)の始業式での校長挨拶】

「七生緑小学校2年生から6年生の皆さん、おはようございます。(子供たちの元気なあいさつがあり)校長先生は皆さんの元気なあいさつを聞いて、とてもよい学校に来ることができたなあと安心しました。皆さん、素晴らしいですね。

私は何よりも今日、皆さんと会えることを楽しみにしていました。先ほどの皆さんの元気なあいさつを聞いて、これからがもっと楽しみになりました。今年1年、皆さん一人一人といろいろなお話をしたいなと思っています。皆さんが一生懸命学んだり、遊んだりする姿もたくさん見に行きます。休み時間などにあった時には、ぜひ皆さんのことを教えてくれたらうれしいです。

さて、今から校長先生はこんな学校にしていきたいという話をします。それは、皆さんにとっても先生たちにとっても学校が楽しいと感じられる学校。つまり七生緑小学校に集う人みんなにとって“楽しい学校”にしていきたいと思っています。

楽しい学校にしていくためには、皆さん一人一人の考えや思いが大切になります。楽しい学校とは、毎日学校で好きなゲームができるとか、ずっと遊びの時間だけとか、そういうことではありません。楽しい学校とはどういう学校だと思うかな。学校という場で、勉強でも運動会などの行事でもどんなことができたら、自分にとっても、友達にとっても、先生にとっても楽しいかな。そしてそのために自分ができることは何かなと思うことを明日以降、各学年やクラスで考え、私に教えてください。このことはすでに担任の先生方にはお願いをしています。

最後に楽しい学校にするための大切なポイントを伝えます。それは、自分のことも友達のことも、先生のことも、お家の人のことも大事にできることです。皆さん一人一人には素敵なところや得意なことがたくさんあり、その反対にちょっと苦手だなと思うこともあるでしょう。得意なことは自信をもってどんどんだしていく、でも苦手なことは友達や先生に助けてもらう。そんなあたたかい関係がクラス、学年、学校全体でできるといいなと思っています。

さあ今日から新たなスタートです。これから入学してくる1年生も含め、みんなで楽しい学校にしていきましょう。」

この話を受け、始業式の翌日以降、各学級で学級活動の時間等で「楽しい学校ってどんな学校」「楽しい学校にしていくためにどんなことができるか。どんなことをしていきたいか。」を話し合っていきました。

笑顔と学びの体験活動プロジェクト~走高跳戸邉直人選手をお迎えして~

12月7日(木)3・4校時 「笑顔と学びの体験活動プロジェクト」が実施されました。

今回走高跳オリンピック選手 戸邉直人さんをお招きして、4年生の子供たちは高跳びを教えていただきました。

最初、戸邉選手が160cm近い高さの走高跳をはさみ跳びで実際に見せてくれました。自分たちの背の高さより高い棒を軽々跳ぶ様子を見て、子供たちからは感嘆の声が上がりました。戸邉選手は2020年東京オリンピックのときにオリンピック選手として出場、日本新記録としては2m35cmの記録を保持しています。

まずは、高く跳ぶための練習として、大きく腕と脚を持ち上げて大きなスキップをしたりして、体を慣らしていきます。

その後、70cmの高跳びに挑戦。怖くないようにゴムで跳ぶコ-ナーや高跳びのバーで跳ぶコーナーを自分で選んで跳びました。戸邉選手は「いいね。」と全員に声を掛けてくれ、子供たちは跳べるように何回もチャレンジしていました。

最後に戸邉選手に子供たちはたくさん質問し、子供たちの質問にも丁寧に答えてくださいました。陸上に興味があって、高跳びを紹介されたこと。小学生の頃は背が低くて高跳びもみんなくらいにしか跳べなかったこと。ずっと続けてきたので、オリンピック選手にもなれたことなど伺いました。『自分の好きなことを見つけて諦めずに続けることができれば夢がかなう。』との言葉に、子供たちも自分の夢を重ねることができたと思います。間近で選手に出会い、教わった体験はきっとこれからの子供たちに大切な宝物となったことと思います。

寄贈図書の紹介(お金について学ぶ本)

多摩信用金庫から

次のような思いを伝えるポスターとともに「たましん RISURU文庫」が届きました。

お金の使い方を考えよう

お金の大切さがわかるよ

お金の歴史や役割を学ぼう

ーーーーーーーーーーーーーーーーー

たましん RISURU 文庫

未来を担う多摩地域の子どもたちに、

お金の大切さを知ってほしい。

暮らしや心が豊かに育ってほしいと考え、

お金について学べる本を贈らせていただきました。

みなさんの学びの機会にお役に立てたら嬉しいです。

2023年10月 多摩信用金庫

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

図書協力員さんが貸し出しの準備を整えてくれて、

貸し出しが始まっています。

程久保駅構内に作品展示(とびだせアート交流)

今年度も、七生地域のさらなる共生社会の進展のために、近隣の小学校、中学校等と多様な交流を行っています。その一環として、地域の小中学校、特別支援教室と共に、本校の児童の作品を程久保駅構内の展示スペースに展示しています。本校からは、6年生数名の作品を展示しています。

程久保駅改札口のインターホンで、駅員さんに作品を見に来た旨を伝えていただければ、無料で入場して鑑賞することができます。

この作品交流をきっかけに、七生地域の皆様のつながりを広めていく目的で展示しています。程久保駅をご利用の際、または、近くにお立ち寄りの際は、是非ご覧ください。

1 展示場所 日野市 程久保駅構内展示スペース

2 展示期間 令和5年7月21日(金)~ 8月23日(水)

3 参加校 日野市立七生緑小学校、日野市立夢が丘小学校

日野市立第三中学校、わかば教室

【学び】算数教室通信②(3年生)

3年生『長いもののの長さとはかり方と表し方』で、巻き尺を使って長いものの長さを測りました。

ものさしより長い物や曲線の長さを測りながら、巻き尺の良さを実感しながら学習をしました。

「巻き尺をまっすぐにして。」と児童同士で声を掛け合いながら、

最短距離を長さとしていることを確認しながら学習している様子がみられました。

【学び】算数教室通信①(6年生)

6年生算数、ぐんぐんコースでは分数のかけ算の参考書を作成しております。

より正確に、より分かりやすく伝えるために、話し合いをしながら作成しています。

6年生 こころの劇場

5月30日(火)6年生はこころの劇場を観劇して来ました。

劇団四季が毎年上演してくれていた、

こころの劇場ですが、

コロナウィルスの影響で、

実際に見られるのは3年ぶりでした。

演目は「ジョン万次郎の夢」

八王子のジェイコムホールに、

日野市内の6年生が集まり、

愉快な場面で笑ったり、

会場一体となって拍手をしたり、

存分に観劇を楽しんでくることができました。

行き帰りのマナーも良く、

安全に帰ってくることができました。

お弁当などのご用意、ご協力ありがとうございました。

5・6年生合同で道徳の授業を行いました。

2月4日(土)に矢野デイビットさん(一般社団法人Eni je代表、ミュージシャン、タレント、明星大学客員講師)をお招きして、5・6年生合同で道徳の授業を行いました。

「ちがいを超えて、心で向き合い共に生きる」というテーマのもと、デイビットさんご自身の経験や思いを聞いた子供たちは、感じたことを学年を超えて伝え合いました。「人はそれぞれ違う。受け入れることが大事だと思った。」「どんなに辛いことがあっても諦めないで楽しく生きたい。」等、多くの考えを真剣に交換する子供たちの姿が見られました。

4年生 点字体験授業

4年生の総合的な学習で「ふれあおうわかりあおう」と題して、視覚障害について学習しています。日野市立中央図書館からおふたりの講師にお招きして点字体験を行いました。子供たちは、点字のルールや書き方を教わると、学校名や名前、好きな物を点字器で打ちました。打った点字を講師の方に読んでもらい、自分の書いたことが伝わると、とても嬉しそうな様子が見受けられました。これからも、調べ学習などを通して視覚障害について学びを深めていきます。

体育科における中央大学連携事業

11月25日は「ボール投げゲーム」(2年生対象)、11月29日は「持久走」(4年生対象)、12月2日は「ハードル走」(3年生対象)、12月6日は「走の運動遊び」(1年生対象)と、それぞれの種目を専門としている中央大学の学生を招いて、特別授業を行いました。

速く走ったり、上手にボールを投げたりする方法などを丁寧に教えていただきました。

繰り返していくうちに少しずつこつをつかんできたようで、子供達も意欲的に活動に参加していました。

「ちょこっとボランティア」(三沢中学校生徒来校)

10月7日(金)冷たい雨の降りしきる中、18名の三沢中学校の生徒さんたちが来てくれました。

総合的な学習の時間の地域ボランティアの場として、本校を選んで来校したのです。

事前にアポイントメントを取るとこらから社会勉強だったようで、緊張した様子で、電話をかけてきていました。

この日は運動会の前週ということもあり、来賓に備え、校舎内の念入り清掃を頼みました。

12月並みの気温の中、冷たい水にもめげず、流しを磨き、排水溝まできれいに洗ってくれました。

窓のサッシは、雑巾が真っ黒になるまで拭いてくれました。

階段は、4階まで上がったり下がったり何度も往復し、隅々までごみを取ってくれました。日頃、小学生の手の届かない高い出窓の埃まで取り除いてくれました。さすが中学生。

小さい子とかかわりたいと興味を生かし、ひのっちの手伝いを申し込んだ中学生もいました。丁寧にやさしく宿題を見てあげていました。

得意な裁縫技術を生かし、雑巾を20枚作ってきてくれた中学生もいました。丁寧に縫い上げた一枚一枚から、誰かのためにという温かい思いが伝わってきました。

「他人(ひと)のために何かしたい。他人(ひと)が喜んでくれた。自分も役に立てて嬉しい。」

そんな思いが、中学生のこれからの経験の中で培われていくのでしょう。今日は、その一歩になったのであれば嬉しいです。

副校長 大西恵理子

飼育委員会 野田獣医さんに教わる

9月28日(水)に5・6年生の飼育委員会が獣医さんにうさぎの飼育について教わりました。

獣医さんとしてのだ動物病院の野田先生に来ていただきました。

学校で飼育しているうさぎは、本来野生ではどんな習性があるのか、どんな食べ物が好きなのかなどくわしく話してくださいました。

うさぎは本来夜行性なので昼間は穴の中で寝ていて夜活動します。

うさぎは毛で全身覆われているので汗をかくことができないので耳で熱を発散するそうです。

また、うさぎの歯は伸び続けるので、ペレットのようなおいしいものばかりでなく、よく噛んで草を食べることで歯が伸びるのを押さえる役割を果たしているので、草を与えることは、とても大事だということも学ぶことができました。

その後、実際に抱っこの仕方や爪の切り方を教わりました。

うさぎの世話をしている飼育委員の子供たちは、とても興味深く、また真剣に話を聞いていました。

今後も学んだことを生かしてうさぎを大事に育てていきたいと思います。

(2016年4月から2018年3月まで)